2025年7月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2025年1月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2024年11月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2024年10月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2024年9月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2024年8月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2024年2月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2024年1月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

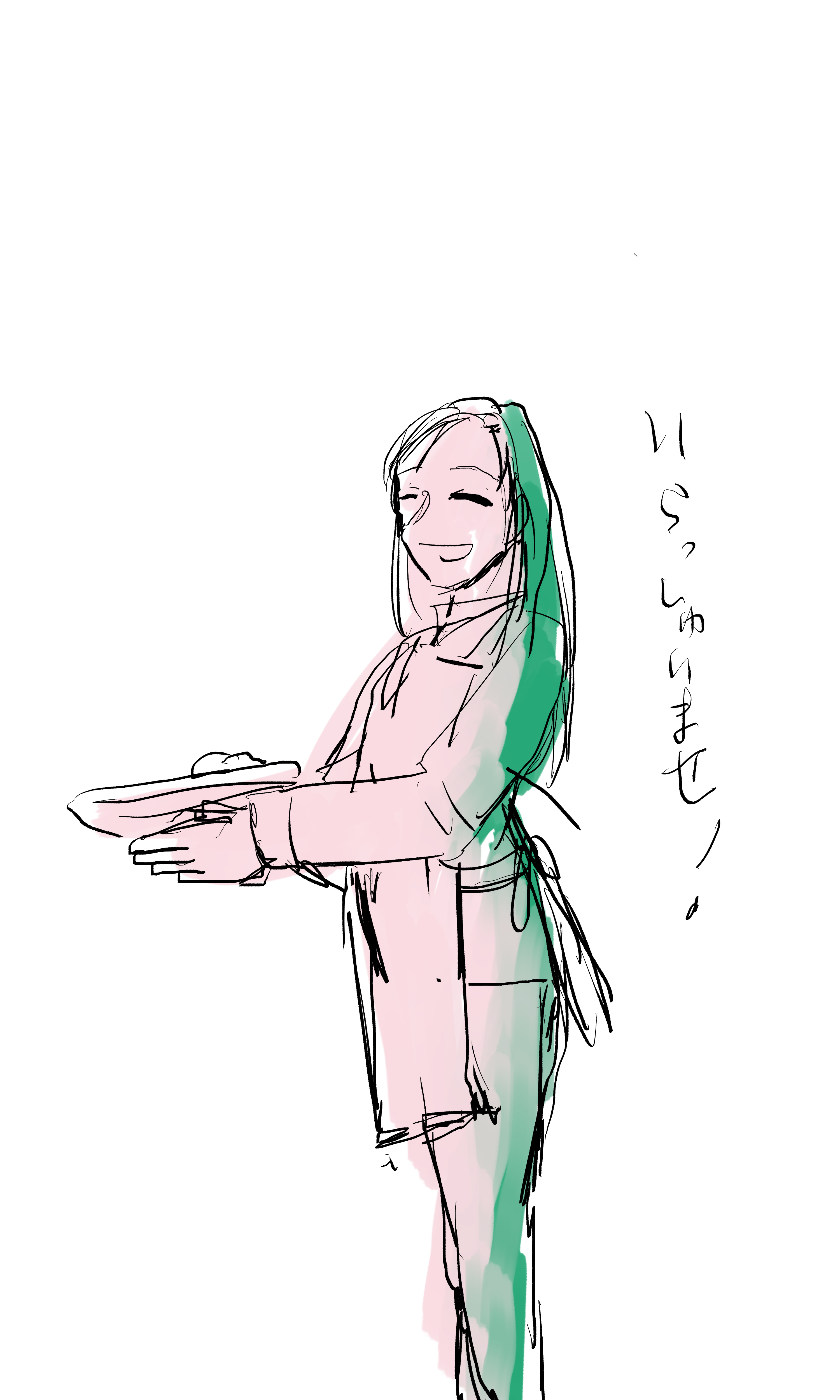

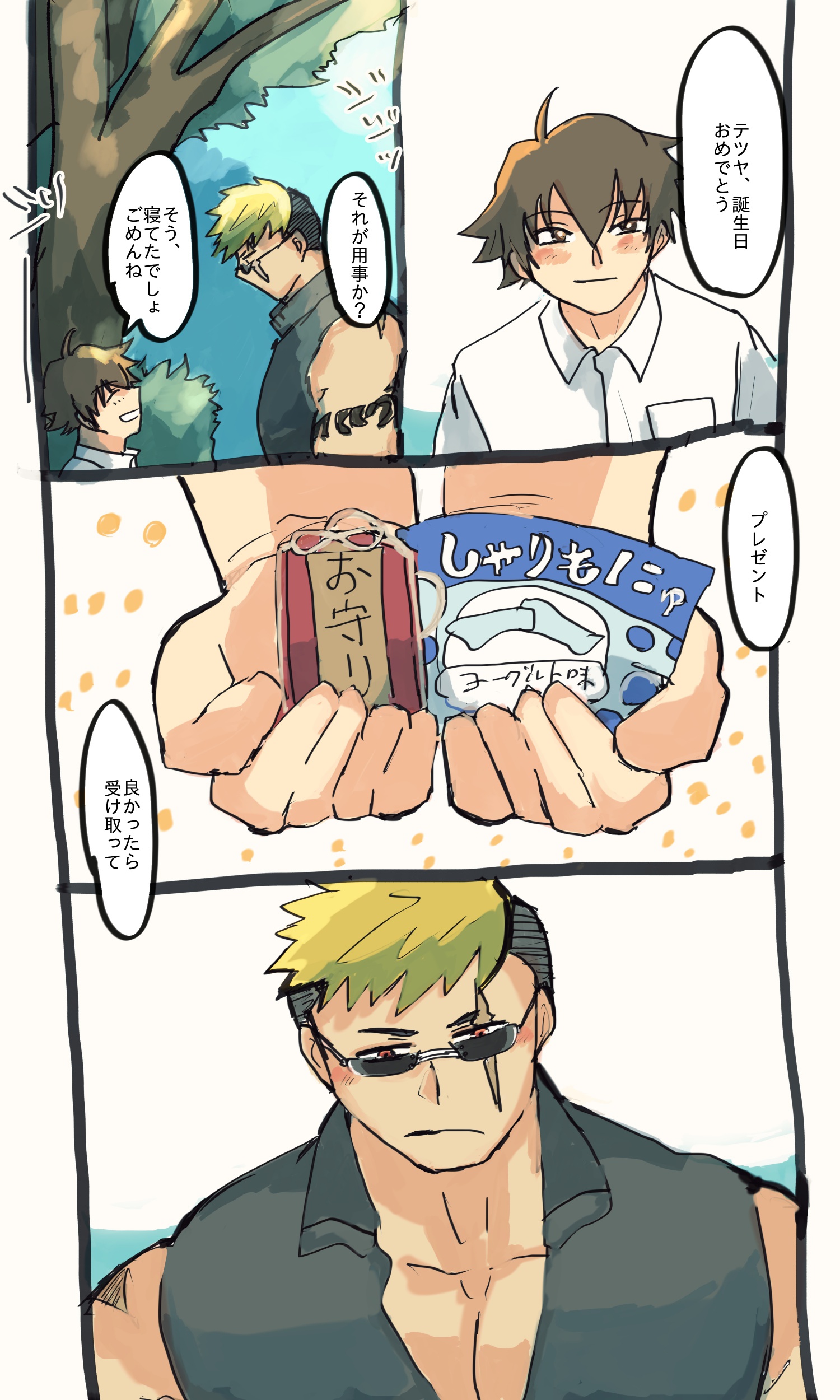

#特殊設定梓さん先天性男性化と安室くんの話続きを読む安室くんが店に入ってきて、自…

#あむあず

#特殊設定

梓さん先天性男性化と安室くんの話

安室くんが店に入ってきて、自分が外れの方になってしまった。まあそれはいつものことだから気にならない。かっこいい男がいつだって勝つ世の中だ。

「榎本さん、これでいいですか?」

コーヒーの試飲だ。一通り安室さんはハンドドリップの方法もわかっている、調理もできる、注文の取り方もすぐ覚えたし、なんならメニューを暗記している。一教えると十を知ることができるのだ。

「安室くんって、何でもできるね」

「そうですか?まだまだですよ。これならもご指導お願いします、榎本先輩」

僕は思わず肩を竦めた。童顔でタレ目、なんとなく油断してしまいそうな微笑みに対して安室くんの眼差しはどこか鋭い。狼が羊の皮をかぶってるみたいだ、なんて決めつける証拠はないんだけど、男同士の連帯にいまいち入りきれなかった自分からして、確実に上位プレイヤーだろう安室くんの柔らかさは少し胡散臭い。そしてそれが悪いわけではない。探偵をしているんだし、揉まれたところもあるのだろう。

「安室くんは今日は夕方までですよね、食べていきますか?それともお持ち帰り?」

「いいんですか?うーん、どうしようかな」

「マスターが新しいお米のブランドを仕入れしたみたいで、おにぎりでもいいですよ」

「いいですね、おかずは何か……」

「ウィンナーありますよ、パスタ詰めてもいいですよ、食べるでしょう」

「炭水化物ばかりはあんまり」

「えっ、あ、そうですか」

安室くんが可笑しそうに笑った。

「榎本さんは平気ですか?炭水化物に炭水化物」

「え、そりゃもう。食べますよ、食べません?」

「こう見えても三十手前なので」

「ほぼ同世代でしょう?」

「それは嬉しいですけど」

「フライは?」

「おにぎりだけで。あとは味噌汁作ります」

「じゃあ、ウィンナーも。オムレツ作りますから」

「食べさせようとしてます?」

「なんとなく悔しくて」

「君も通る道ですよ」

「本当ですか?」

「人によりますけどね」

「プリンはどうします?!」

「ははは」

てらいなく安室くんが笑う。笑い声にお客さんがカウンターを振り向いた。イケメンの屈託ない笑顔にあら、という顔をして、そもそも飲食店で雑談はどうなのかという問題は喫茶ポアロだから、ということで納得してもらいたい。マスターには、二人が喋ってるとお客さん受けががいいみたいだと言っていた。それはどういうことなのか。

「もしかして、榎本さん、今お腹空いてますか?」

「えっいや、そんなことは…………ありますが」

「いいですよ、食べてきても。何か作ります?」

「それは、うーん。あとで休憩がありますから」

「真面目ですねえ」

「違います、ごはんの話をしていたからですよ。ちゃっちゃと弁当つくっちゃいましょう」

「有り難うございます」

「それよりテーブル任せます、見ていてください」

「はい、お任せを」

安室くんは笑って敬礼して見せた。僕はオムレツを作って持ち帰り用のパックに詰めたあと、何かケチャップで文字を書いてやろうと考えた。ひとしきり悩んで、おつかれさま、にした。いつも大変だろうから。目敏く気づいた安室くんが、笑った。男の僕から見ても安室くんはかっこいい。でもやっぱりどこか胡散臭い。そしてそれは安室くんを毀損しないのだ。ラップでごはんをくるんで、おにぎりを握る。何を考えてるんですか、と安室くんが言った。空いたお皿を下げて、水に浸ける。僕は考えながら言う。

「安室くんが懐いたらいいなって」

「え?」

「いや、やっぱり今のなしで」

「聞いちゃいましたけど」

「安室くんは後輩だからね」

僕はおにぎりを作る。自分が食べられる量。安室くんは少し困った顔をした。僕はちょっと笑う。困ればいいんだ。たまには。時々、そっちのほうが気が楽だろうから。

畳む

梓さん先天性男性化と安室くんの話

安室くんが店に入ってきて、自分が外れの方になってしまった。まあそれはいつものことだから気にならない。かっこいい男がいつだって勝つ世の中だ。

「榎本さん、これでいいですか?」

コーヒーの試飲だ。一通り安室さんはハンドドリップの方法もわかっている、調理もできる、注文の取り方もすぐ覚えたし、なんならメニューを暗記している。一教えると十を知ることができるのだ。

「安室くんって、何でもできるね」

「そうですか?まだまだですよ。これならもご指導お願いします、榎本先輩」

僕は思わず肩を竦めた。童顔でタレ目、なんとなく油断してしまいそうな微笑みに対して安室くんの眼差しはどこか鋭い。狼が羊の皮をかぶってるみたいだ、なんて決めつける証拠はないんだけど、男同士の連帯にいまいち入りきれなかった自分からして、確実に上位プレイヤーだろう安室くんの柔らかさは少し胡散臭い。そしてそれが悪いわけではない。探偵をしているんだし、揉まれたところもあるのだろう。

「安室くんは今日は夕方までですよね、食べていきますか?それともお持ち帰り?」

「いいんですか?うーん、どうしようかな」

「マスターが新しいお米のブランドを仕入れしたみたいで、おにぎりでもいいですよ」

「いいですね、おかずは何か……」

「ウィンナーありますよ、パスタ詰めてもいいですよ、食べるでしょう」

「炭水化物ばかりはあんまり」

「えっ、あ、そうですか」

安室くんが可笑しそうに笑った。

「榎本さんは平気ですか?炭水化物に炭水化物」

「え、そりゃもう。食べますよ、食べません?」

「こう見えても三十手前なので」

「ほぼ同世代でしょう?」

「それは嬉しいですけど」

「フライは?」

「おにぎりだけで。あとは味噌汁作ります」

「じゃあ、ウィンナーも。オムレツ作りますから」

「食べさせようとしてます?」

「なんとなく悔しくて」

「君も通る道ですよ」

「本当ですか?」

「人によりますけどね」

「プリンはどうします?!」

「ははは」

てらいなく安室くんが笑う。笑い声にお客さんがカウンターを振り向いた。イケメンの屈託ない笑顔にあら、という顔をして、そもそも飲食店で雑談はどうなのかという問題は喫茶ポアロだから、ということで納得してもらいたい。マスターには、二人が喋ってるとお客さん受けががいいみたいだと言っていた。それはどういうことなのか。

「もしかして、榎本さん、今お腹空いてますか?」

「えっいや、そんなことは…………ありますが」

「いいですよ、食べてきても。何か作ります?」

「それは、うーん。あとで休憩がありますから」

「真面目ですねえ」

「違います、ごはんの話をしていたからですよ。ちゃっちゃと弁当つくっちゃいましょう」

「有り難うございます」

「それよりテーブル任せます、見ていてください」

「はい、お任せを」

安室くんは笑って敬礼して見せた。僕はオムレツを作って持ち帰り用のパックに詰めたあと、何かケチャップで文字を書いてやろうと考えた。ひとしきり悩んで、おつかれさま、にした。いつも大変だろうから。目敏く気づいた安室くんが、笑った。男の僕から見ても安室くんはかっこいい。でもやっぱりどこか胡散臭い。そしてそれは安室くんを毀損しないのだ。ラップでごはんをくるんで、おにぎりを握る。何を考えてるんですか、と安室くんが言った。空いたお皿を下げて、水に浸ける。僕は考えながら言う。

「安室くんが懐いたらいいなって」

「え?」

「いや、やっぱり今のなしで」

「聞いちゃいましたけど」

「安室くんは後輩だからね」

僕はおにぎりを作る。自分が食べられる量。安室くんは少し困った顔をした。僕はちょっと笑う。困ればいいんだ。たまには。時々、そっちのほうが気が楽だろうから。

畳む

2023年12月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

3

R15です

※性暴力描写あり

終

畳む