全年全月27日の投稿[10件]

2023年12月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

あむあず総集編

001

「二人ってやっぱり付き合ってる?」

揃って二人はノーと答える、儀式みたいに確認を繰り返され、イイエと答える、イイエ、ノー、違います、イイエ、そんなことないです、イイエ、ノー。ノー。ノー。テレビの向こうのアイドルでもないのだから、恋愛など自由にしてもいいのではないのか、単純に皆面白がってるのだと言うのは分かるけれど、何度も訊かれると飽きてくる、違うと答えれば何故か説教されることもある、そう言って本当は付き合ってるんでしょう、雰囲気でわかるよ、いやあラブラブだねえ。ラブラブ。

もうすぐ生理だからいらいらしていたんだと思うと彼女は後に振り返った、微妙な腹部の鈍痛と晴れない頭で大尉が変なものを拾い食いしてしまってゲーゲー吐いて緊急入院して、女子会の予約していた客がキャンセルを発生させて、女子高生はいつものように突っかかってきた、彼女は八つ当たりをする。

「安室さん、ちょっと付き合って下さいよ」

「いいですよ、業務用スーパーですか?それともコスドコ?」

「じゃなくて。三カ月でいいから付き合って、私を振ってください」

「はい。……はい?」

「探偵として依頼します、私を彼女にしてください、そして振って」

彼はちょっと彼女を見た。

「いいんですか?僕は高いですよ」

「ちゃんと依頼料は払います」

「ーー分かりました。それじゃ後でちゃんと契約を交わしましょう」

「宜しくお願いします」

それで契約書にサインをして前金を払って、彼は彼女の恋人になり、彼女は彼の雇用主になった。書類の入ったクリアファイルを握り締めて彼女は大尉の見舞いに行き、コンビニでビールを買って、一杯飲んでから寝た。朝起きると彼からのメールが入っており、都合のいい日を教えて言うので、大尉が入院しているので暫く遊びには行きませんと返して、彼女は出勤した。

仕事終わりに彼は車で待っており、動物病院に一緒に行き、大尉の見舞いをした。大分調子がよくなってきているのでもう少しだけ様子を見ますね、と言われて彼女はほっとした。そのまま家まで送って貰い、彼女は一応お茶でも行ったが彼は断って、大尉は元気になりますよ、と彼女を励まし、ついでに今日買ったのだというカヌレを渡して帰っていく。カヌレは美味しかった、名前を見るとそういえば雑誌に載っていたところだと思い出して、ちょっとだけ彼女は笑った。その雑誌を彼と読んだことも思い出したのだ。

大尉が退院する時まで彼は見舞いに付き添ってくれて、退院当日には退院祝いだと猫用のケーキを買ってきてくれていた。狭い所に押し込められていた大尉は自分の体調の悪さも横に置いて不満気によく鳴き、彼女にまとわりつく。

「元気そうですね」

「ふふふ、そうですね」

「拾い食いは心配ですねえ」

「これに懲りてくれたらいいんですけど」

「飼い主によく似ると言うんじゃないですか」

「私は拾い食いしませんよ!」

「三秒ルールとかいって落ちたパン食べてたじゃないですか」

「三秒なのでセーフじゃないですか」

「アウトですよ、どう考えても」

「……猫用のケーキって美味しいんですかね」

「……大尉に怒られますよ」

「そっかあ」

「人間用のケーキ今度買ってきますから」

彼は呆れたように笑う、彼女は大尉がおっかなびっくりでケーキを食べる様子を眺めている。その髪をひとすくいして、彼は言う。

「それか一緒に食べに行きますか」

「どこに」

「どこにでも」

「デート?」

「そう。駄目?」

「駄目じゃないですけど」

「みられるのが怖いですか?」

「みられるのはいいですけど、むしろ、みられた方が」

彼女の作戦はこうだ、彼女から彼に迫って付き合うとはなったものの彼に振られてしまったら、もう誰もその話をポアロではしないだろうという。単純かつ単純かつ単純すぎてどうなのかという試みであって、でも勢いで契約してしまった後に冷静になってしまえば、本当にそうするのが正しいのか分からない、というような心地であるらしい。彼はそういうことも見越している。

「いいですよ、契約を途中で切っても」

前金はお返ししますし、と言う。彼女は曖昧に笑う。

彼は手元で彼女の髪を弄んでいる。

「探偵のお仕事は大丈夫なんですか?緊急の依頼とか……」

「大丈夫ですよ、今は落ち着いてますし」

「毛利さんの弟子としては……」

「毛利先生の方も今は落ち着いてるようで。平穏でいいことではありますけど」

「むむむむ」

「僕としては楽な仕事ですし、依頼続行でも構わないですが……梓さんの方は大丈夫なんですか?」

「私の方は特に他になにもありませんし」

「うーん、というより僕に振られた女としてやっていくことに問題はないんですか」

「改めて言われると微妙な……でも、そっちの方がうまくやれる気はするんですよね」

「そういうものですか?」

「そうですよお、あいつは同僚だから色目を使ってる!って恨まれるぐらいなら、調子乗るから振られるなんてかわいそーっ、って同情される方が楽じゃないですか?」

「はあ、なるほど………?」

「絶対そうですよ………」

思っているより彼女は凹んでいるらしい。彼は彼女を抱きよせる、唐突に彼の胸に凭れさせられて彼女の方はちょっと、というかかなり驚く。

「何ですか」

「まあ、彼氏特権ですかね」

「そう易々と許しませんよ」

「既に腕の中なのに………」

「それは……」

何か油断するんですよねえ、と彼女は言う。彼は彼女の腰に腕を回して、確かに、と呟く。同僚の間柄であるなら抱きあう必要もないわけだが、というか別に振りなんだから抱き締める必要もないわけだが、大尉はケーキを食べて満足したようで爪とぎをしてから毛づくろいの態勢に入っている。

「安室さんって行く先々で女性問題とか起こしてたんですか?」

「人を歩く地雷原みたいに言わなくても、僕はそんなヘマしませんよ」

「そうなんですか?」

「大体同じ場所にあまりいるような仕事ではないですし」

「なんでまたポアロに。あ、毛利さんかあ」

「そうですねえ、弟子入りがなければこうやって一か所に留まるようなこともなかったのかも」

「運命の人なんですねえ、毛利さんは。安室さんにとって。すごいですね」

無邪気に彼女は笑った。

「あ、でも、こんな風に依頼で恋人の振りとかも?」

「たまには、なくもないですけど。護衛の代わりで、とか」

「へー何か面白い話聞かせてくださいよ」

「世の中の探偵は皆、ハードボイルドな物語を持ってるわけじゃないですよ。結構地味でつまらないものですよ、浮気調査とか。人探しとか。ペット探しとか」

「常に何か探してますね」

「そういうものですよ」

「安室さんは何か見つからないものがあって、探偵になったんですか?」

彼は答えずに彼女の後頭部に頬を寄せる。

「ーー安室さん?」

「どこの店に行きたいですか」

「……ケーキ?」

「そう。大尉も元気になったし」

「だから見舞いに付き合ってくれたんですか?」

「下心が彼氏っぽいでしょう」

「割と幻滅するかんじですね」

「はは、実際心配でしたけどね」

「良かった、寛いでる……」

彼女は大尉が眠りに落ちそうな姿を見詰める、ちょっとだけ耳を動かした。大尉、と彼女は呼ぶ。軽く尾だけ動かして大尉はゆるゆると眠りに入るようだ。彼は油断しきっている彼女の頭のてっぺんにキスを落として、ゆっくりと立ち上がる。

「それじゃ、明日店で」

「あ、今日は有難うございます」

「いいえ、ゆっくり休んでください。大尉に何かあったら連絡してください、車飛ばして駆けつけますから」

「ーーそれも下心ですか?」

「さあ、どうでしょう」

彼は可笑しげに笑う。彼女は玄関先まで見送った、あ、ちょっと彼氏彼女っぽいな、と思った。部屋で一人になって大尉を眺めている。さっきまであった傍の体温がなくなって、やけにすうすうして彼女は上着を羽織る。実際無茶な依頼で、努めて安室は距離を縮めてくれているようだ、それがあんまりにも自然なので中々罪な男だなあと彼女は思う。彼女はスマホを取りだして、彼とのデート先を調べ始めた。

結局どうするのが正解なのかは、分からないままだ。

002

ポアロが定休日な日に二人は初デートと相成った。

助手席に落ち着いて彼女は彼に行き先を告げる、彼は頷いて車を発進する。

「カーナビは使わないんですか?」

「大体の地図は頭に入ってますから」

「え、すごいなあ。頭の作りが違うんですねえ」

「そんなことないですよ、職業柄の癖です」

「円周率いくつまで言えます?」

彼女が笑う、彼はしれっと数字の羅列を告げる、彼女の眉が潜まった。

何が正解か分からない、と悲しげに言う彼女に彼は笑った。

平日とあって道は空いていた、近場の駐車場に停めて二人が訪れたのは古びた喫茶店だった。というか喫茶店なのかも分からない、古びた倉庫のようにも見える。看板は色あせていてペンキがはがれている、そういうコンセプトかと中を覗くと表と変わらない古びた様子で手作りしたような椅子とテーブルがとりあえずと置かれている。店主の愛想は良い。つるりと禿げた頭が卵のようだ。

「もっと最近の店かと」

「へっへ、一人で来るには電車も不便だし、勇気がいるので」

「なるほど、そういう選択もありますね」

「ここのアップルパイが美味しいらしいんですよお」

「へえ、じゃあそれにします」

「じゃ、すいませーん」

アップルパイのセットふたつ、とコーヒーふたつ、と彼女が頼む。店主ははいよ、と頷いて、浅いグラスに入った水が置かれた。

「ここじゃ目撃はされないんじゃないですか」

山に面していて、人通りもいない。扉は開けっぱなしで、時折車だけが通り過ぎて行く。鳥の声もよく聞こえた。ぬかりはないですよ、と彼女は笑った。店主に断りを入れて、店内と看板の写真を撮っている。

「……僕、写真は」

「魂が抜かれます?」

「はい」

「安室さんの学生時代は大変そうですね」

「いや、そんなことは。今思えば楽しかったですよ」

「どんな学生でした?」

「―――真面目な。融通がきかない真面目な生徒でしたよ」

「へーその反動ですかね、今は」

「どういう意味なんですか」

「ははは」

「梓さんはどういう学生でした?」

「え?ごくごくフツーでしたよ、あんまり目立つこともなかったかなあ」

「梓さんがそう思ってるだけじゃなくて?」

「それどういう意味なんですか?」

などと話しているとアイスの乗った大き目に切り分けられたアップルパイとコーヒーが運ばれてきた。とろりと溶けるアイスがなんともそそられる。店主に礼を言い、彼女がテーブルの上をセッティングする。

「あーなるほど」

「ふふふ」

「体の一部なら大丈夫ですよ」

「魂はセーフですか?」

「少しはね」

彼女が笑う、アイスがとけきってしまわない内にとテーブルの上を写真に撮る。微妙に彼の腕が写っている。いかにも二人で来ましたよ、という写真だが、彼女は念願のアップルパイ!美味しそうなどと絵文字をつけてSNSに投稿した。

「さ、いただきましょ!いただきまーす!」

「はい、いただきます」

パイはいくつも層が重なっており、熱々のカスタードと煮込んだりんごはどろりとしていて、零れる!と慌てる彼女に店主がぼろぼろ零して大丈夫よ、と笑う。そっちの方が美味しいから、と言う。彼は笑った。何故か彼が食べるとボロボロ落ちない、何故、と彼女は唸る。

「実力の差ですよ」

「うわっ」

「ほら、ついてる」

口元についたパイの欠片を彼が指先でつまんで、自分の口へ運ぶ。彼女は瞬く。

「あ、有難う」

「美味しいですね」

「美味しいですね、コーヒーも美味しい」

ちょっと苦めで濃いのがアップルパイにあっている。あれこれ言いながら食べてると、サービスと店主がクッキーを二枚ずつ置いてくれた。

「ゆっくりしてってね」

「有難うございます~!」

「いえいえ」

気を利かせたわけではないだろうが、店主は厨房に入っていった。

「SNSの反応見なくていいんですか?」

「まあ大丈夫なんじゃないかな……」

「怖いんですね」

「さ、流石に一枚だけだとどうも言えないんじゃないですか?」

「女子って大変ですね」

「安室さんには分からないですよ」

「そうかもしれないですね」

「―――嫌味じゃなくて」

「分かってますよ、ーーいい店ですね」

おそらく店主の家で使っていたものやガラクタが店の隅に置かれている。飾られてるのではなく、積み上げられていて、ごちゃごちゃしている。数十年前の色あせたポスターなんかも貼ってある。クッキーもさっくりとしていて、甘いのだがそれがしつこくない。

「良かった、どういう店がいいか、結構考えたんです」

「え、来たかった店じゃないんですか?」

「それもありますけど……」

彼女は本当の理由を言わなかった。へへ、とまた笑って、食べるときにポロポロ零したパイのカスを慌てて指で集めておしぼりで拭う。彼は頬杖をついてそれを眺めている。

「あ、みっともない?って思ってます?」

「いや……この後どこ行きます?ご飯は食べてないでしょう」

「アップルパイ美味しかったから、まだ次のは食べたくないかな」

「ははは。じゃあちょっと腹ごなしにドライブしましょうか」

そういえば山頂にカップルスポットありますよ、と言う。

彼女が聞いて、スマホで調べる。

「あー鍵をつけるやつですね」

「そうです」

「そういうのはいいかな」

「いいんですか」

「アピールが強すぎるのも嫌味だし。あっでも、ちょっと遠いですけど、縁結びの神社があるんですって」

「それはいいんですか?」

「神社なので」

「ーー何か違うんですか?」

「全然違いますよ」

そういうものですかと聞いたら頷く。

「あ、今、ちょっと面倒くさいって思ったでしょ」

「否定はしません、でもいいんですか、縁結びが僕とで」

「え、はい」

何の問題もなさそうにきょとんと彼女は彼を見詰めた。

彼は指先で彼女の頬を押す。

「何ですか」

「特に理由はないんですけどあえて言うなら、彼氏なので」

「彼氏は彼女の頬を理由なく押さないですよ」

「押すと思いますよ」

「い、言いながら押さないでくださいよお」

「はは、かわいい」

彼は短く笑う。ちょっと彼女は不貞腐れる、店主を呼んで会計をして、車に乗り込む。店主は車が見えなくなるまで店の前に立って見送ってくれた。

「いい人ですね」

彼女もずっと手を振っていた。

「いい人ですね」

彼は頷いて、神社を目指す。途中山道に入ったが彼の車はずっと安定していてカーブも滑らかに回る、彼女はちょっと眠くなった、揺れるからかもしれない。言葉が途切れがちになった彼女に彼は笑う。

「いいですよ、着いたら起こしますから」

「でもあとちょっとでしょう」

「頑張れます?」

「頑張ります。って子どもじゃないんですから」

「梓さんは子どもですよ」

「そんな歳離れてないじゃないですかあ」

「いやあ僕はもうおじさんですよ」

「おじさんになるのは悪いことじゃないでしょ」

「梓さんは年上好きですか」

「好きですよ」

「僕もそこに含まれてますか」

彼女は起きた。

彼の横顔を見る。

「ーー好きですよ、ちゃんと」

「ちゃんと?」

「ちゃんと」

彼は笑った。

「僕も好きですよ、年下の女の子」

「……そう言われると犯罪の匂いがしますね」

「確かに」

「どのくらいまで年下?」

それによっては、と彼女がわざと厳めしい顔をする。

「六歳下ぐらいまでかなあ」

「あーじゃあ成人してますね」

「童顔ですけどね」

「あ、ちょっとアウトですね」

「判定が厳しくないですか?」

「ははは」

彼女は笑った。彼女が完全に起きたぐらいで神社の駐車場について、こじんまりとした神社に向かう、閑散としてると思いきやぽつんぽつんと女性やカップルの姿があった。相生の木が写真スポットになっているらしい。本殿を拝んでから彼女と彼は売店に寄る。

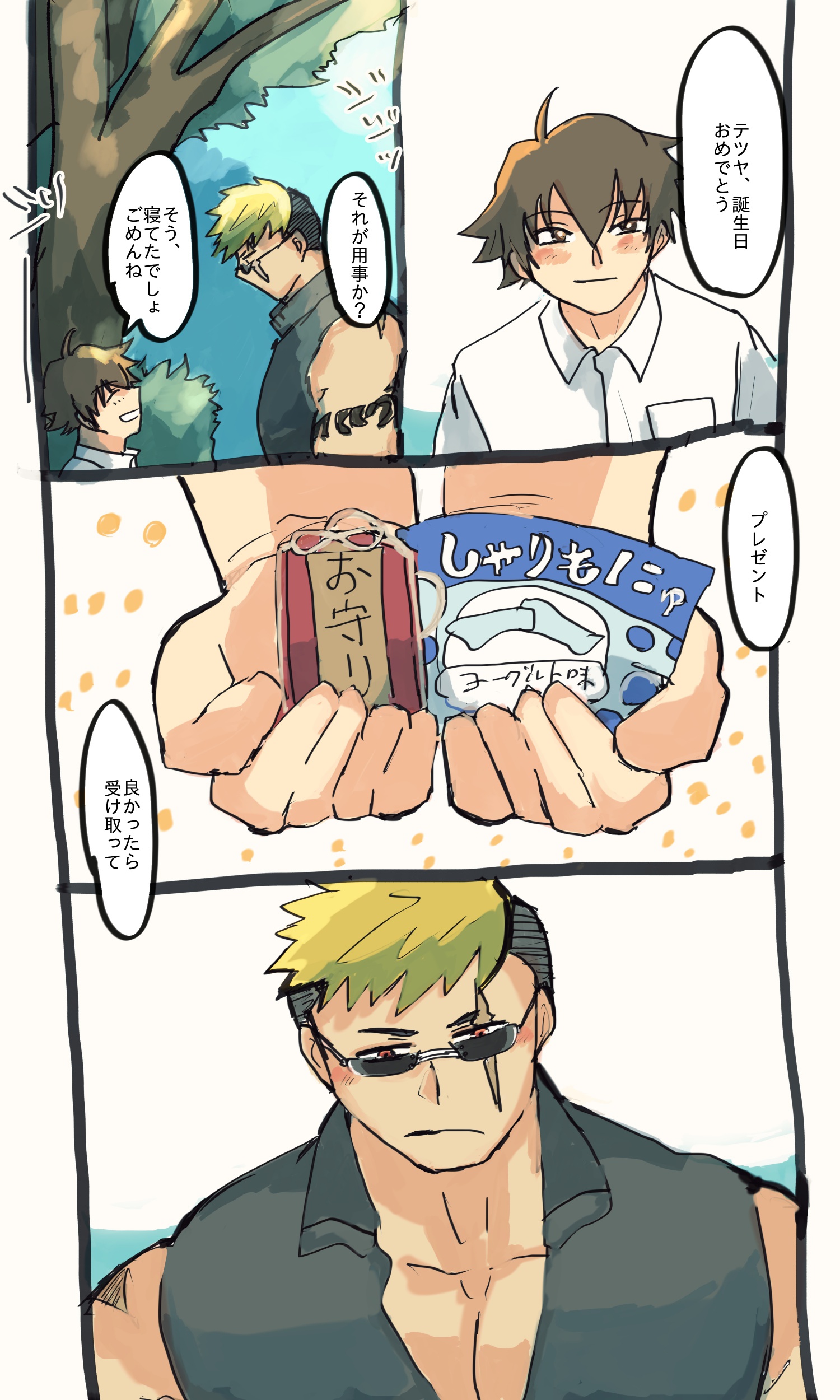

「おみくじは買います?」

「いや、お守りだけで」

「お守り買うんですか?」

「一緒に買うんですよ」

「ははあ」

「嫌そうですね」

「僕はいいんですけど」

「何も恋愛だけじゃないでしょ、縁って」

彼女は笑う、ピンクとミドリのハートの形をしたお守りを手に取る。小さな鈴がついている。彼の方には屈託がある、屈託というか影が。こんな気持ちで神社に居るのは間違いなのかもしれない。これでいいですか、と彼女が言うので彼は頷いた、買おうとするとお礼だと彼女が支払いを済ませる。

「でも撮るんですね」

「撮りますよぉ、撮らねばどうするんです」

「どうもこうも」

相生の木をバックに縁結びのお守りふたつ、二人で掲げている写真だ。思ったより絵面は強かった。彼はちょっと笑った、彼女はインパクトの強さにたじろいでいるが、神社!と一言と写真だけでなんとか投稿しきった。一仕事終えた彼女に彼は笑う。

「お疲れ様です。神社の方にお聞きしたんですけど、近場に美味しい蕎麦屋があるようですよ」

「有難うございます。じゃあそこで」

と、彼女は笑うが少し気鬱そうだ。そこまで気負うくらいならば、止めとけばいいのだが彼女はとりあえず初志貫徹に挑むようだ。ひょいと彼女が握り締めてるスマホを取りやって、

「ま、暫くは僕の顔を見てればいいんじゃないですか」

「あー…………」

「何ですか」

「かっこいいなって」

「その調子で見ててください」

アホな会話をする二人をカップルが笑った。その後、蕎麦を食べて初デートの任務は完遂された。SNSでどういう反応が起きたかについては、ご想像に任せるとしよう。

003

SNSの効果は一部で騒ぎになったようだった。女子高生たちの睨みが厳しくなり、警戒と疑念が渦巻いている。それこそ狙った効果なのに、彼女は付き合ってるのと聞かれて、

「二人ともフリーだから、何かいい縁がないかなあって一緒に神社に参拝したんです~」

などと答えて、彼にしれっとした目線を向けられるのである。

「何の為に僕を雇ったんですか」

「でも、でもやっぱり付き合ってはないわけで………嘘はよくないんじゃないかなーと」

「今更じゃないですか?」

「ふえーん」

「泣いたふりしても駄目」

「はい」

分かってます、と彼女はクッションを握り締めて寝転がる。彼はぱたぱたとリボンを振って大尉と遊ぶ。わざと彼女に飛びかかるようにリボンをじゃらせば狙い通りに彼女の顔めがけて大尉は猛攻をかけた。

「ふぎゃ!!」

「あはは」

「ちょっと安室さん!」

「それが良くないんじゃないですか?」

「何がですか」

「僕のこと、名前で呼んでみたらいいんじゃないですか」

「それって関係あります?」

「人を騙すにはまず自分を騙さなきゃ駄目ですよ、信じ込むんです、僕のこと好きだって」

「信じ込まなくても好きですけど……」

大尉はうにゃうにゃと撫でまわされて喜んでるのか抗議なのかよく分からない声を上げる。大尉の首筋を匂いを吸いこんで、彼女は言う。

「……透?」

「…………」

「どうして黙るんですかあっ」

「いやつい」

彼がわしゃわしゃと彼女の頭を撫でる。彼女はまた大尉の首筋に顔を埋めた。また遊びたりない大尉は逃げ出してリボンの前で催促する。彼はひらひらとリボンを動かしてる。

「ほら、安室さんの番ですよ」

「透じゃないんですか」

「とーる、とーる、とーる、とーる」

「照れてるんですか。大体、僕、名前呼びじゃないですか、梓さんのこと」

「よ、呼び捨てで」

「梓?」

「ひえっ」

「ひえって……」

「うわーこわーい~鳥肌立った」

「酷い人だな……」

さすさすと二の腕を摩る彼女に向けて彼は片腕を広げる。じり、っと彼女が身構えると、

「ほら、自分騙さなきゃ」

「うえーん、怖いよう」

「何が怖いんですか」

「はいはい……」

やけくそのように彼女は彼に抱きつく。彼が片腕で抱き返して背をぽんぽんと叩いてやる。

「好きになれそうですか?」

「だーかーらぁ、うう、お嫁に行けない」

「ハグぐらいで大げさな」

「外国人じゃないんだからハグは挨拶じゃないですよ」

「だから、挨拶じゃないですって」

「――――好きな人とハグってやばくないですか?」

「やばい感じします?」

「透さんだなってかんじ」

「………なんで行き成り慣れたんです?」

「呼び名のこと?」

「そう」

「まあ透さんってかんじだなって」

抱きつくのは。彼女はへたーと凭れてくるので、彼はちょっと尻の位置を変えて安定するように姿勢を整える、片腕では大尉と遊んでいるので忙しさがある。

「安室じゃなくて?」

「ーー好きな人だと思えって言ったでしょ」

彼女は投げやりのまま、彼の膝の上にごろんと頭を預けた。恋人モードの彼女はそもそもこんな感じなのかもしれない。彼は彼女の髪に触れる、さらさらとしてて触り心地が良い、彼女は目を瞑っている。

「――梓、僕、仕事で数日留守にするんですけど」

「うん」

「来週の水曜日、朝四時に待ち合わせで」

「えっ朝四時」

「そう」

それ以外は仕事なので、と彼は言う。

「私も仕事なんですけど」

「水曜日は夕方まででしょ」

「朝から何するんですか」

「朝ごはん食べるんですよ」

「どこで?」

「いいとこで」

「仕事大変なんですか?」

「まあちょっと。シリアスな依頼が入って」

「大丈夫ですよ、無理しなくても」

「梓さんのことも依頼ですから」

「そんな重要でもないですよ」

「僕、完璧主義なので」

「そうでしたっけ?」

「そーなんです」

分かった、と彼女は頷く。

「どこで待ち合わせですか?」

「迎えに来ます」

彼女の掌がジーンズの腿をなぞった。

「無理しないで」

彼は足に触れる手を掴んだ。握りこんで動くのを阻止する。

「勿論」

嘘だ。

そして水曜日の朝四時。まだ外も明けきらず暗い。寝ている大尉の為に朝ごはんと水を用意してから彼女は部屋を出た。マンションの外で待っていると車がやってきて、停まった。

「おはようございます」

助手席の窓を開けて彼が言う。腕を伸ばして扉を開けて乗るように促されるので、彼女は乗りこんだ。

「わっ車で寝泊まりしてたんですか」

「そーです」

後部座席には毛布と着替えだか何だかの荷物が乗ってある。それでも、彼の身なりはきちんとしている。ネカフェでシャワー浴びたんです、と言う。彼女は目を丸くした。

「大変なんですねえ、お仕事。部屋で休んでいきますか?」

「いや、逆に車走らせていた方が元気になるので。付き合って下さい」

「それならいいんですけど……無茶せずに途中で休んでくださいよ」

「梓を載せているのに無茶しませんよ」

「………いつものように呼んでほしいのですけど」

「透って呼んで欲しいな」

語尾にハートマークをつけられて、彼女は少し笑った。

「眠気覚ましにからかってるんですか?」

「そうですよ」

「――透は性格が悪い」

「そう言わず。この時間の為に頑張ったんですから」

「偉いねえ、透は」

「心が籠ってないなあ」

「そうですねえ」

カーラジオも朝方の番組で、きれいめの音楽をゆっくりと流す。

合間のDJの話を聞きながら、車は高速道路を乗る。何処に行くか、彼女は聞いていない。彼は着けばわかるとしか言わない。

「いつも車で寝泊まりしてるんですか?この車だと目立ちません?」

「さあ、案外気には留められないですねえ。みんな、そんな興味ないですよ」

「そーいうもんですか?」

「道端なら目立ちますけど、パーキングに停めてたらね」

「誰かを見張りですか?」

「ま、そんな感じです」

「探偵って結構地味なんでしたっけ」

「毛利先生みたいなのは稀ですね」

「キッドみたいな怪盗とは対決しないんですか?」

「あれはコナンくんの専売特許ですから」

「すごいですもんねえ、コナンくん」

よく色んな事に気付くし、と彼女は窓の外を見詰める。ゆっくりと空が明けてきている。

「梓さん、寒くないですか?」

「大丈夫ですよ」

「後ろに上着あるので、使ってくれても」

「うーんと。じゃ、借りようかな。借りますね」

「気をつけて」

「は~い」

シートベルトが突っかかってるのでうまく取れないが、腕を伸ばして布を掴む。

「ひぎゃっ」

「どうしたんですか?」

「何で上着とパンツ一緒に押しこんでるんですか!?」

「そうでしたっけ?」

「そーいうとこ大らかなんですから~も~!!!!」

「お兄さんいるから平気でしょ」

「使用後だったら泣きますよ」

「潔癖症じゃないでしょうが」

「そーいう問題じゃないですよもー!!!」

ぺたぺたとバイ菌みたいに肩のあたりで拭われて、彼は笑った。

「牛になってますよ」

「なりますよもーーー!」

「人間パンツぐらい穿きますよ」

「穿いてなかったら困惑しますよ」

「僕、寝る時裸族ですよ」

「その情報、今いります?」

「妄想してください」

「何の為に!?」

彼が可笑しげに笑う、彼女は不意をついて彼の脇腹を擽った。

「ちょ、運転中に!」

「透のドライブテク信用してます」

お返しとばかりに語尾にハートマークをつけて返す、改めて彼女は上着を引きずって取り出した。

「長い道のりだった……」

「まだ着いてませんよ」

「上着まで!が!」

「パンツごときで大げさな」

「どうせ三日間くらい穿いてたやつなんじゃないですか」

「………」

「否定して!?」

「パンツで人間死にませんから、って上着匂わなくても」

「あ、良かった。いい匂いする」

「しませんよ」

「え、やばい臭いはしませんよ。あ、安室さんの匂いか」

「しませんよそれも。というかそれ、パンツの匂いじゃないですか?」

「やだーーーーーーー!!!!!!!!」

彼は弾けるように笑う。彼女は上着を彼に投げつけて怯える。失礼な、と彼は自分の上着を嗅ぐ。

「大丈夫、大丈夫」

「ええーもういいですよ、なんか叫んだら熱い……」

「朝から元気だなあ、梓は」

「絶対寝てないですよね、安室さんは!」

車は山間部を越えて、海へと出る。

漁港が見えてきた。

「ご飯って」

「そう、市場で食べようかと」

折角なんで、海を見ながら、と彼は言う。彼女は再び目を丸くして窓の外を眺めている。空はじんわり明るくなってきて、太陽が顔を見せようとしている。コンクリートで舗装された道を行き、奥まったところで車を止めて降りる。潮風が吹いて、鳥たちが騒ぎだしている。彼女は思い切り伸びをした。

「気持ちいーなー」

「ね」

「この辺り、温泉はないんですか?」

「入りたいですか?」

「安室さんも休めるでしょ」

「本音は?」

「仕事行きたくなーい」

行きますけど、と彼女は笑う。

漁港の傍の建物へ彼が足を向ける、二階建の食堂と看板が立っている。暖簾をくぐって中へ入る、何人か客がいて、案外と若い人もいる。テーブルはべたべたしていて、椅子はがたがた不安定だ。それが面白くて座ろうとする彼女を彼が止める、お持ち帰りで今日獲れた魚の盛り合わせの丼とあおさ汁を頼み、トレーごと預かって外へ出る。よく見れば建物の外には海に面してベンチがあり、彼が座るように促した。

「よく来るんですか?」

「一度か二度か……しょっちゅう来るわけではないですよ」

「へえ……」

「じゃ、食べましょう」

「はい、いただきます~!」

豪快な盛り付けの刺身はどれも煌めいていてまだ海水の味が仄かに残る。それを甘めの味付けのタレがかかっていて、刺身の甘さを引き立てる。

「あ、写真撮らなくていいんですか?」

「あ、もう食べちゃった……」

まあいいか、と彼女は彼と海が背景になるように、丼をふたつ映す。

「これでよし」

「久しぶりにまともなご飯ですよ」

「何食べてたんですか?」

「最中はあんまり食べないんですよね」

「そっかー。そんな頑張ってる透におすそわけ」

「ってわさびじゃないですか」

「嘘嘘、はい、どうぞ」

「有難うございます」

「安室さんの奢りですけど」

「そこは気になさらず」

「美味しいねえ」

「美味しいですねえ」

気付けば言葉少なくなり、彼と彼女は丼とあおさ汁を平らげる。

その間に太陽は昇っていて、二人して気付くのが遅れたと笑った。出勤に間に合わなくなるまで、あてのないことを話して、車に乗り込んだ。早朝の静けさは生活が匂う朝のあわただしさに移り変わっている、皆が目覚めた雰囲気がしていた、空のまばゆさと共に。その一帯の朝を置いて行くように車は走り出す、旅した土地を離れるような淋しさに彼女は目を細める。

「安室さんはこの後も仕事ですか?」

「ええ、別件ですが」

「頑張ってくださいね」

「はい、梓さんと美味しいもの食べたので頑張れそうです」

「うん、私も今日頑張れそう。今日っていうか、明日とかも頑張れる」

有難うと彼女が微笑む。彼も横顔で微笑んだ、ゆっくりと車は米花町へ向かっている。忘れないように、とSNSに上げた写真はまた一部で騒ぎとなり、問わずとも二人は付き合ってるのだ、という事実は決定的になったが、とりあえずはご飯が美味しかったという事実だけで彼女は当面満足してしまった。

004

店の客が微妙に生ぬるい視線で二人を見やる、からかうような言葉も投げられて、過激なファンの嫌がらせも無事届いた。彼女は噺家のようにぱぱんとテーブルを叩く。彼は大尉を膝の上に乗せながら見る。

「この地位も盤石のものとなりまして」

「ほう」

「いよいよ、私が安室さんに盛大に振られる時ですよ」

「そんな嬉しそうに振られる人初めて見ました」

「店長には許可を取りまして」

「許可?」

「ひとつここはポアロで盛大に振って頂こうかと」

「………店長はなんと?」

「面白そうだからいいよ、と」

どういうシチュエーションがいいと思いますかと尋ねられて、彼は首を振る。

「お任せします」

「台本書くのも大変なんですよ!」

「書いてるんですか」

「少女漫画などを参考にして」

彼は腕を伸ばして積み上げられてるノートを手に取った。彼女がひぎゃと悲鳴を上げて奪いとろうとするが、簡単に制圧して、ノートを開く。

「この泥棒猫!……って」

「まだ構想段階なんですよ、しょーがないじゃないですか、理想の振られ方と考えて見ても」

「うーん、普通にSNSの全写真消して、一人で生きてく。とか呟いたらいいんじゃないですか?」

「それだとインパクトが足りないじゃないですか」

「インパクトねえ……」

少女漫画などから採取したらしい別れ方のサンプルを集めている辺り、研究熱心である。

「梓さんはどうやって別れたら嬉しいですか?」

「こう暗い雰囲気の店でムーディな音楽が流れていて、バーテンがシェイカー振ってるんですよ」

「ポアロですよね?」

「まあそれは置いといて。―――はじめて一緒に見た映画覚えてる? ああ、覚えてるよ、初デートだったのに何故か別れの映画見ちゃって、少し気まずかったわよね、なんて」

「はあ」

「あなたはあの男は馬鹿だって、僕なら手を離したりなんかしない、――って。それは今も同じ?って言うんですけど、それじゃ安室さんは、ああ、今でも同じ気持ちだよ、それはずっと変わらない、でも、君の手が遠い……」

「ほう」

「私はそれで、違うわ、遠ざかったのはあなたの方、変わってしまったのはあなたなのよ、って。そしたら安室さんは、そんなことない、僕は変わらないって。変わってなんかいない、君の方が離れて行ったんだ、って。私はそっと席を立って、月と地球の距離も変わり続けてるのよ……って。一人になった安室さんにバーテンが、そっとマティーニを出すんですよ………今夜は静かな夜ですねって。どうです?」

「お酒呑みたいですね」

「そうじゃなくてーーーーっ」

「梓さんが梓さんじゃないじゃないですか」

「それはいいんですよ、理想ですから」

「不思議な乙女の夢ですね」

「そして安室さんはずっと私の事忘れられないんですよう」

ふふふと笑ってる彼女の頬を彼は片手で掴んで挟んだ。

「にゃにしゅるんふんすか」

「大人を学びに行きましょう」

「にゃだ」

「オッケーですか、それはいい」

「いっへへない、いっへへない!!!」

「大尉、留守番頼んだよ」

彼が促すと大尉はやれやれと言いたげに膝から降りて彼女のベッドの枕もとに丸まった。抗議する彼女をひょいと彼は担ぎあげて部屋を出て、さっさと車に押し込んだ。慣れた人浚いは実に華麗だったと、偶然見かけた近所の人が言ったが証言はどこにも残らなかった。

「……何なんですかここ」

「服屋ですけど」

「……いや……」

そうじゃなくて、と彼女はカーテンの向こうの彼に抗議する。何だかよく分からないまま抗議を無視されて連れて来られた店はやけにグレードの高い店で、お待ちしていました、とばかりに美しい店員が迎えて彼女の身体ののサイズを計り、ドレスと共に別の部屋に押し込んだ。多分フィッティングルームという方が正しい、が、どうだろう、色々されたがもうほとんど無になった彼女はなすがままになった、適応能力は高い方だ。そうでなくては生きていけない。髪もアップされて、ドレスの袖に腕を通し、背中のチャックを上げられて、ぐっと肉体が引き締まった。いつになく背筋が伸びる。渡されたアクセサリーをつけようとするが、うまくいかなかった。店員を呼んだがそれは彼の出番とばかりに、カーテンが開いた。彼女は後ろ向きで項垂れている。

「ほら、しゃんとしてください」

「そうは言っても……」

彼の手が首前から後ろに引く。ホックを止める僅かな動きが背中で感じられるということは、結構開いている。背中が。

「ぎゃっ!?」

彼女が潰された声を上げたのは、唐突に噛まれたからだ。

かなり、思い切り。

肩からのラインだ。

「もー!!???いいいいったい何です……か……」

怒鳴るつもりで振りかえり、髪を後ろに流して、洒落たスーツを着こなす彼があまりに堂に入っていたので彼女は言葉を失った。

「ひえ……」

「そこでどうして逃げるんですか……」

「こわ……」

「褒めるところじゃないんですか?」

「似合いすぎててちょっと」

現実の担当じゃないので、と彼女がわけのわからないことを言うので、彼は彼女を鏡の前で立たせた。ドレスアップした自分を見て彼女はひんと泣いた。

「えええ………ほらもう、マスカラ取れるじゃないですか」

「今から何処に行くんですか?」

「大丈夫、売り飛ばしには行きませんよ、ほら、可愛いんだから、泣かない」

「ううう……」

べそべそ彼女が泣くので、彼はとうとう笑った。店員が呼ばれて、彼女はメイクの手直しをされる。彼女の瞳の色に合わせたドレスはぴったりとタイトで、首元は詰まってるが、背中は大きく開いていた。足も出過ぎていないのは彼の配慮が見えたが、彼女がべそ掻く子どもの顔のままなので、笑い続ける彼が言うところには政治家のパーティーがあるらしい。ちょっと野暮用で関わったことがあるから、顔を出しに行くだけだと言う。

「だったら私を連れていかなくても」

「大人の汚い世界をお見せしますよ」

「既に安室さんが汚い手を使ったので」

「僕は案外ヒーローですよ」

「ただの人浚いですよう」

「よしよし、良い子にしてたら美味しいもの食べさせてあげますから」

「やだ~帰る~~」

「はいはい、もう着きますよ」

会場のホテルは店から近かった。車を係に預けて彼がエスコートする。彼女はおずおずとその腕を掴んだ、彼が位置の修正をして笑ってから、ホールへ着く。中々盛大なパーティだった。

「政治家の人ってお金持ちなんですねえ」

「きれいなお金じゃないですけどね」

「野暮用って何ですか?」

「知らない方がいいですよ」

ほら、あそこ。あの二人は不倫してまして、と彼が話す。ボーイから飲み物を貰い、よくわからない味のするシャンパンを飲みながら彼女は頷く。例えば警備の人と恋に落ちる夫人とか秘書と遊んでいるどこぞの社長とか、欲まみれの内情を聞かされて、彼女は辟易する。

「折角きれいなドレスを着たのに」

「あれ、機嫌直ったんですか」

「透が意地悪なことばかり言うから」

「梓の反応が面白くて」

「安室さんはやっぱり意地悪だなー」

「僕の方が振られそうですね」

「で、ここに居る会場の誰と遊んだんですか?」

「失礼な。僕は盛りのついた猫じゃありませんから」

「大尉に対する暴言は控えて頂きたい」

「これは失礼」

おや、可愛いカップルだ、と主催が彼に気付いて声をかける。彼に何やら目配せして二人は何かを伝えあった、これが汚い大人の世界か、と思いながら自分を見られてることに気付いて、彼女は微笑んだ。

「少しこの方とお話があるので」

彼が言う。

「ああ、はい。それじゃ」

頷いて、彼女は一旦壁ぎわへ行く。

立食パーティでどの料理も高級そうに見えるが食欲は湧かなかった。

「君は案外独占欲が強いね」

主催の男は笑った、ぼんやりといかにも暇そうな彼女を見て言う。

「あの歯型、そう易々とは近づけないよ」

「戯れですよ、さして意味はありません」

彼は笑う、主催の男はそうかと肩を竦めて、それから仕事の話を始めた。

何やらどう見ても悪だくみをしているような彼と主催の男の様子を見て、彼女はカクテルを飲んだ。トロピカルフルーツの味のする、甘ったるい酒だった。デザート代わりなのかもしれない。他のカクテルも手にとって飲む、ミントが強いすっきりとする味だった、これはこれで面白いのかもしれない。もう一杯と、更に手を伸ばそうとすると、彼が戻って来て、邪魔をした。

「帰りますよ」

「早く脱ぎたいです」

「いいですよ、部屋を取っても」

「そういう意味じゃないですう」

「分かってますって。僕にもここは合いませんから、さっさとジャージでも着ましょう」

「安室さんジャージ着ないでしょ」

「生きてるんだから着ますよ」

どういう理屈なのか分からなかった、店に戻らなくていいのかと言うと大丈夫だと頷く。車の中に戻るとむわっと色んな匂いがまとわりついてるのが分かった。彼女は窓を開ける、車は爽快に走り出している。

「汚い大人って退屈ですね」

「ほんとにね」

「安室さんも汚い大人なんでしょ」

「少女みたいなことを言いますね」

「まだ23歳ですから」

「成人はしてるでしょ」

「ピーターパンはもう来ないですよ、王子様も」

「どこかに連れて行かれたいんですか」

はい、と頷いてしまえばこのまま何処かに連れていかれてしまいそうな気がした。

彼女は開けたままの窓から外を眺めている。

「ドレス、よくお似合いですよ」

「有難うございます」

「本当に。とても綺麗だ」

「安室さんもかっこいいですよ、探偵にも店員にも見えない」

「じゃあ、何に見えます?」

「悪い大人」

「僕もまだ29歳ですよ」

「お肉ですもんね」

「贅肉はそんなついてないですけど」

彼女は笑う、夜景が見える、きらきらしているがどこか遠い。儚くも見えて、不確かだ。幻想の海のようだ。星が堕ちてもこうはならない。

「帰りましょう、うちに」

彼女は疲れている。

彼は彼女の頬に触れた。

振りむいた彼女の唇をなぞって、笑った。

「いいですね、失恋してくれる女性というのも」

「安室透が酷い男だからですよ」

「確かに」

「ね。酷い男ですよ」

彼女は冗談のように転がして、笑った。

「だから惹かれるんでしょうね」

「ーー窓」

「え?」

「閉めてください、風が、煩くて」

「ああ、すいません」

彼女は窓を閉める。

特有のエンジン音が響き、それ以外は静かになり、彼女は目を瞑った。緩く眠りに落ちる瞬間に、写真を撮ってないことを思い出したが、もうそれはどうでもいいような気がした。

005

さていよいよ今日が彼に振られる日だ。

彼女はちゃんと計画を練ったけど彼が全部没にした。

アドリブでやりますからついてきてくださいと。彼女が演技をしたことがあるのは文化祭のロミオとジュリエット以来だ、名もないモブをやった記憶がある、後は兄の事件で刑事をまいた時ぐらいだ、それぐらいしかない、と言うと十分です、と心強い返事がきたので、彼女は安心して働いていた。

昼の忙しい時だと色々と大変ですので、落ち着いた頃に行きますね、と言われている。そろそろだろうと思う。店長もわざわざ顔を出して、まだかまだかと待っている。かなりワクワクしている様子にはそれはそれでちょっと腹が立つ。何かあっても多分フォローしてくれると思うから安心ではあるのだけど。

そんな彼女も浮き足が立ちすぎて、色んな失敗をしまくった、お皿を割らなかっただけマシだが、客には昨日彼氏と喧嘩したのかいと揶揄られる。良い兆候だ。

振られるにはいい天気だ。それもどうかと思う。

自分が結構混乱していることに、彼女は気付いた。

混乱。

カウベルが鳴った。

「いらっしゃいませ」

と、言ってから訪れたのが彼だと気付いた。

彼と彼女の関係を知る客がちょっとざわめきたつ。彼の雰囲気がいつもと違うので彼女も結構戸惑った、もっと目とか表情で何かしら合図してくれるものだと思った。とにかく何か言わなくては、と彼女は焦って彼の元へ行く。

「――安室さん、今日はシフト入って、」

ーーないですよ、の声は彼の咥内に消えた。

ざわめきは打って変わって波を打ったように静かになった。

仕方ない、唇と唇が重なったのだ、喋る動きを封じて彼が彼女を捉える。

たっぷり三分した。長い。長いというか、彼女は混乱した。混乱したので動けず、痛いほどの視線を浴びた。その時呼吸できていたのか、彼女は覚えていない、何を覚えているかって?彼の唇の柔らかさだけだ。

「あ、むろーーさん」

彼は一言こう言う。

「―――さよなら」

彼女は面食らった。驚きすぎて何も言えなかった。

振られるってこういうこと?どういうこと?舌が張りついて声を出せない間に彼は静かに店を出た。扉が閉まる音を合図にしてよくわからない歓声が沸いた。どういうこと。

「……梓ちゃん」

「店長」

店長は扉の向こうを示した。

「え」

「走れ!ゴー!!!」

咄嗟に彼女は走り出した、歓声がどっと沸いた。だからどういうこと。そもそも、さよならってどういうこと。振られる芝居、芝居なのか、もよくわからなくて、彼女は混乱した。何処に走っていけばいのかも分からなくて、彼女は叫んだ。

「安室さーん!!!安室さーん!!!!」

迷子でも探すように呼びながら彼女は走った。

頭はまだ追いついていなかったが、ここで見失ったらもう二度と会えない気がした。気だけだ、何の理由もない。彼女は安室さん、と呼びながら走る。

「安室透ー!!!!!肉の歳のー!!!!!」

肉?と通行人が振りむく。肉だ。おう、29歳の、悪い大人の、安室透だ。

「探偵の安室さーーん!!!!!毛利さんの弟子のー!!!!!」

あと何だっけ。

「思ったより意地悪で、美味しいもの食べるの好きな安室さーん!!!!」

彼女は走る。

あと。

あと。

「安室さーーん!!!!!!パンツは一日で穿きかえてー!!!!!!駄目ですよ、三日連続はー!!!!駄目ですよー!!!!!安室さーーーん!!!!汚い大人はパンツが汚いわけじゃないんですよおおおおお!!!!!!!」

叫んで、彼女ははあっと息を吐く。一体彼がどこに行くのかも見当がつかない。

来てもらわないと分からない。視界が滲んだ。泣いている場合じゃない。

彼女は目元を拭い、やはり叫ぶ。

「安室さーーーーん!!!!!!!」

「パンツは穿きかえてますよ」

「ぎゃあ!」

背後から聞こえてきて彼女は悲鳴を上げる。

のけぞる彼女はそのままたたらを踏んで、転びかける。力強い腕が彼女を支える。

「………安室さん……」

「アドリブ、ですよ」

「………嘘だあ」

「まあ、嘘ですけど」

「どこまでが!?」

「あーほらほら汚い顔して……」

べそべそと泣きまくる彼女が鼻水もたらすので彼は笑ってシャツで拭ってやる。

「23歳でしょ、子どもじゃないんですから」

「うう、安室さんに比べたら子どもですよお」

「そうみたいだ」

「さよならって何ですか!!!!」

「振れって言うから」

「失恋と離別は違うんですよ!」

「大体一緒じゃないですか」

「どういう恋してきたんですか……!!」

彼女が泣きながら怒るのでますます彼は笑う。道端で泣き喚く女と笑う男の図は奇妙で通行人が視線を注ぐ。彼女を落ち着ける意味を込めて彼は少し細い道に入った。

「依頼は果たせたと思うんですけど」

「大体前金しか払ってないですよっ」

「成功報酬を貰うとは契約してないですから」

「ちゃんと読んでないんですもんっ」

「読まなきゃ駄目ですよ、契約書って言うのは小さい文字の文章まで」

「今その説教いります!?」

「全然」

憤懣やるかたない彼女が彼をべしべしと叩く。

「だっ、もう、な、」

「呼吸できてます?はい、吸って吐いて」

「安室さんがむかつくことしかわからない……」

「何だ、冷静じゃないですか」

「おちょくって楽しいですか!?」

「大分」

彼女は思い切り彼の胸板を叩く。

「……痛い………」

「鍛えてるので……」

「面倒臭い人だなあもう!!」

彼はふと困ったように微笑んだ、彼女を抱きよせる、強い腕の拘束は彼女の反乱を許さなかった。深く深く抱き締めて、彼は途方に暮れたようだった。

「僕、多分、いつかさよならすると思うんです、本当に」

「今じゃないならいいですよ!!!!」

「そういうものですか」

「そういうものですよ、こんな、わけのわからないまま、だって何の為に!?」

付き合って、と言いかけて彼女はそれが振りだと気付いた。

彼女が彼に依頼したことだ。

彼女は雇用主で、彼は探偵だ、何の仕事も選ばない。

「………そんな泣いてると干からびますよ」

「だって、」

彼女は言葉を絞り出した。

「――失恋したら人は泣くんですよ」

彼は彼女の前髪を掻きあげるようにして、額にキスをした。べろりと眼球を舐める。

彼女がひっと息を飲む。彼は笑った。

「アドリブってうまくいきませんね」

「私の計画を没にするからですよ」

「僕の計画も没にされましたよ」

「どうして」

「だって、失恋と離別は別なんでしょう?」

「―――そうですよ、そうですよ、別に今じゃなくてもいいじゃないですか」

「――参ったな」

「何が」

「今じゃなかったらいつがいいんです?」

「私がいいと言うまでですよ!!!」

「………」

ふは、と彼は噴出した。

「そういうこと言います?」

「何がですか、じゃあいくら払えばいいんですかあ!」

「お金で愛は買えないんですよ」

「じゃあ、私で」

「私、で?」

「物々交換ですよ!」

彼はいよいよ堪らなくなったように声をあげて笑い始めた。全身が震えてる、彼女は怒り心頭に達して彼をぼかすか殴った、いくら殴っても彼は痛がりもせずに、ただ笑っている。

「クソ男!!!」

「いいですね、それ、もっと言ってください」

「ひえっ」

「はいはい、変態じゃないですから」

「変態ですよ……ほんとすごく変態」

「まだ何もしていないのに」

「鳥肌が立った」

さっき目を舐めた、と今度は警戒心を露わにする彼女が後ずさるのを彼は許さない。ゼロの距離にして、再び抱きしめた。

「はい、じゃ、帰りますか」

「どこに!?」

「ポアロですよ、まだ仕事中じゃないですか」

「……やだー恥ずかしいーっ」

「今更じゃないですか、元々僕に振られる予定だったし」

「あんな、き、キスすることないじゃないですか!」

「ロマンチックだったでしょ、マティーニは出ませんでしたけど」

「うううう」

「自業自得ですよ」

「大体安室さんが……っ」

「僕が?」

彼は何のことだと言うような顔をする。そもそもこの顔がよくないわけで、この顔がイケメンすぎるから彼女は色々気苦労を負ったのだ、一体なんて顔だ。はぐっと彼女は彼の頬に噛みついた。うわ、と流石に彼も驚いた。めちゃくちゃに髪の毛を掻きまわして、飛びかかるように彼の顔に奇襲をかける。彼が危機と察して頭にしがみつく彼女を確保する、彼女は憎らしげに彼の唇に貪った。

「……っ」

最後に彼の唇を噛みきって、彼女はふっと勝ち誇ったように笑う。

彼は引き攣った笑みで唇を拭う。

「思ったより……」

「降参しますか」

「いえ、燃えてきました」

「うわ……」

「責任取って貰いますよ」

「望むところですよ」

視線が混じった。

惹かれあうようにまたキスをした、まだここが道路だったのは幸いした、二人は理性がある内にポアロに戻り、盛大な歓迎を受ける。

囃したてられてる彼女を人身御供にして彼は一枚の紙を取りだした、店長が気付いて目で問うが彼は笑ってその紙で飛行機を作った。屋上がいいよ、と言われて彼はそっと抜け出しビルの屋上に上がった。丁度いい風が吹いて彼は紙飛行機を飛ばした。彼が逃げたのを悟って店長が彼女に居場所を告げて、彼女が追いかけに来るまでもう少し時間がある。

彼はこれからのことを考えた。

これからのことを。

<strong>あなたの大好きなもの</strong>

もぞもぞと梓が落ち着かなさ気に足元をそわつかせて、安室は普通に促す、

「トイレなら今のうちに」

「じゃなくって」

じゃなくって。

「靴下に穴が空いてたの、忘れてて」

「ああ」

「防御力が落ちてる気がします」

「防御力」

「分かります?」

「まあ、少しぐらいは」

失敗したなあもう、と梓は溜息を吐いて、仕事終わったら買いに行こう!と高らかに宣言して、今日は残業しませんとのことなので、安室は分かりましたと頷いた。

三足千円の靴下を買う人間はお金がたまらないらしい。

安室は引き出しから白の靴下を選んで履いた。今日は部下の葬式で、公安の刑事は仕事の内容を家族にも明かせないから仮の身分であった企業勤めの同僚の振りをして参列する、黒のネクタイを締めて、本当は靴下だって黒がいいのだが、クロよりシロの方がいいに決まっている、安室の外見は目立つから今日だけスプレーで黒染めをして分厚いレンズの眼鏡をかけた。安室のアパートですることじゃないが、安室の選んだ道だった。彼は綺麗に磨いた革靴を取りだし、再度磨いてから靴ベラを使って履いた。

道の途中で風見と合流し、風見が無論上司の役で安室はその部下の役割だ。

夫の死を事故だと信じている妻に頭を下げて、列に紛れ込む、他の公安の姿は居なかった。皆、それぞれ役割を全うしている。参列する知人や友人、親戚家族の顔などをそっと見渡した、亡くなった部下によく似た面差しの、老いた男が父親で、その隣に並ぶ女が母親だろう、親不孝の死を憤り、悲劇に嘆いていた。仮の身分で、心ばかりは素直に向き合い、しかしして亡くなった部下は安室の顔を知らないから、もしこの場に居たら今更ながらこいつがゼロなのかと思うのだろう、いやそれすらも見分けがつかないのかもしれない。

色黒の陰気な男にひそめく声がして、安室は静かに頭を下げて、一番後ろに座った。風見は前の方に座っている。生真面目な男の背中が時折、震えていた。

読経は実に巧くて、その朗々とした響きが、唯一の救いのように思えた。

式場を出て、風見と別れ、安室は一人になって黒髪のまま街に紛れようと思ったが、しみついた線香の匂いと悲しみの匂いがスーツから離れて行かず、コンビニでビールを買って具合のいいベンチに腰掛ける。安室だって酒を飲む、降谷でもある、バーボンかもしれない、どれでもいい。三面の仏を阿修羅と言う。禁酒の神でもあるらしいが、安室は神ではないので、不問である。葬式で貰った清めの塩をつまみにして、ビールをぐいぐいと飲む。薄い曇りの日で、雲の分厚さによって太陽が差し込む。

昼間から酒を飲む、抹香臭いスーツの男に誰も視線を寄こさない。巡回中の警察がちらと視線を向けたが、昼間から酒を飲む男はいくらでも居るので、すーっと自転車は通り過ぎる。清めの塩が腹で蠢いてただれた臓腑を焼きつくようだった、腹の黒さをこらしめるような密かな鈍痛は精神的によるものだ。

足を組むと、スーツの裾から白い靴下が見えて、ふと徐に靴を脱いで、靴下が白いことを確かめた。つるりと踵を撫ぜて、防御力の話を思い出す。榎本梓に会いたいような心地がして、会ってどうするのだという気もした。昼間から酒を呑み、髪も黒い。ろくでなしになりたいような気分で、たまの自嘲も許されたい。

完璧など退屈と同義語だ。

少し眠ったら夢を見た。

でも、起きたら忘れていた。

安室のアパートに帰って一式脱ぎ、髪のスプレーも洗って落とす。全裸でフローリングに寝そべって、幽霊となった部下に叱咤された気がしたが、それはあくまでも幻聴なので、無視してもいい。どうせ、仇はとってやるのだ、何としても。部下の遺体から証拠を採取した、手下がDNA検索で見つかり、あとは芋を掘るだけで、スコップを探して風見が動いている、穴を掘るなら犬に限る。誰も花を咲かせる老人にはなれない。所詮は犬だ。

ゆっくりと服を着て、襞が戻ってきた感覚がする、透明な鎧をまとわせて、新しい靴下を履く。本を一冊手に持って、安室は家を出た。気付けば夕暮れの道を、散歩する足取りで気ままに歩く。ポアロについて扉を開けると、いらっしゃいませと明るい声がして、彼女は彼を見て、目を丸くして笑った。

「どうしたんです?休みの日に来るなんて」

「ちょっと本を読みに」

「なるほど、好きな席どうぞ」

「有難うございます」

「コーヒーでいいですか?」

「はい、お願いします」

梓は笑った。

「安室さん、何かいいことありました?」

「そう見えます?」

「何だか楽しそうなので」

「さあ、多分、新しい靴下を履いているので」

「ああ、それは防御力高いですね」

「でしょう」

安室はカウンターの席について、梓がコーヒーを淹れてくれるを本を読む振りして眺めていた。良い香りだ。いつものポアロ特製ブレンドの良い匂い。

「梓さん、仕事終わったら、空いてます?」

「え?はあ、まあ家に帰るだけですけど」

「良かったら、夕飯一緒にどうですか」

梓は考えるふりして、言う。

「コーヒー飲んだあとで、仕事を手伝ってくれるなら」

どうです、と持ちかけられて安室は笑う。

「分かりました、でもゆっくり飲ませてくださいね」

「勿論です、その間はお客さんですから」

あら、と梓が瞬いて、安室の髪に触れる。

「何だか黒いものが。あれ、落ちないな」

「大丈夫です、洗ったら落ちますから」

「そうですか?」

「はい」

安室はコーヒーカップを手に取り、一口飲んだ。

「ああ、美味しいなあ」

梓は、当然です、と胸を張り、本当にゆっくりしてくださいね、と告げて仕事に戻る。安室は自分の後頭部を撫でやって、その黒いものがスプレーの染料か、別の何かによるものか考えたが、何せ靴下が新品なので大丈夫だろうという考えに思い至った。

嗚呼、今日も良い日だ。

BLUELIGHTS

第一部 裸の王様

「どうして恋に落ちないんでしょうね」

「落ちるものだからじゃないですか?」

「そーいうものですか」

「そーいうものですよ」

彼の周りにはぽこぽこ穴が空いていて、穴の空いたチーズみたいだ。色んな人がその穴に片足を取られて、ある人は喜び、ある人は悔いているように思う。みな、チーズを齧りながら、己の不徳のいたすところを楽しんでるし、絶望している、ままならない恋の動きは根本的に制御不可能で、故にあらゆる物語が作られてきた。好きな人ぐらい彼女にも出来るし、恋ぐらいしたことだってあるけれど、彼女にとって彼は美味しいチーズなのではなく、見て分かるようなすっぱい葡萄だった。ましてや彼女は狐でもなかった。

老いも若きも彼をかっこいいと言う。老いた身にときめきた少女の恋は時に慎ましく、激しく、若き身にときめいた少女の恋は時に苛烈で、忍んでいた。好意を向けられることになれた風なその丁寧さと穏やかさが、安心して恋に落ちれるような装置であり、同時になんとしてでも手に入らぬことを示している。

安室ファンを自称する老いた少女の三橋が、ああ、羨ましいと嘆くのだ。

「私がもう少し若かったらこの店の看板娘となって、彼と働くのに」

「三橋さんは十分お若いですよう」

「んーま!せめてねえ……一度だけでもデートしてみたいものだわ、せめて、せめて、それが無理なら一緒にカウンターに並びたい」

そうやって、普通に一緒に居たいものだわ。

「まあもし私が安室さんの事好きなら」

「なあに」

「毎日店に会いに来れる方がいいと思いますけど。同僚なんて、どうにもできませんよう」

「そう?そうかしら?だって一緒に働いていれば偶然手が触れ合ったり、目があったり、ましてや笑いかけられたりなんてするでしょう」

「安室さんは公平で平等な人ですよ」

「そーう?絶対二人だけの秘密とかあるんじゃないかしら」

じとーと向けられる半眼に彼女は引き攣って笑う、シフトに入っていた彼が急遽休みとなったので、どうにも気分が収まらないらしい。

「まーまー次のシフトには来てくれますよ」

「店長もどうして安室さんを毎日働かせてくれないのかしら」

「まあまあ、どうです?コーヒーのお代わりは」

「まあ、頂こうかしら」

「のんびりしてください、たまに遅刻して来ますから」

「そうなの?」

「休む、って連絡しても、間に合ったのでって、来ることもありますよ」

大体の場合、全然間に合ってないのだが。

三橋は微かに見えた希望に顔を輝かせて、コーヒーまだかしら、と微笑む。彼女は少し笑って、はい、ただいまとカップを差し出した。

*

閉店後、彼女は待ち伏せされていた。見たところ帝丹高校の女子学生で、彼女を見る顔は真剣だ。他に連れはいないようで一人だったことに少し安堵した。手は防犯ブザーにかけたままだったけれど。

「すみません、もう今日は閉店で」

「あの、聞きたいことがあるんです」

「はい、何でしょう」

通行人が通り過ぎて、高校生は緊張しきった眼差しをくれやった。追い詰められた小型犬のような態度が可哀想で、彼女は近くの公園まで行くのを提案した。高校生は頷いた。足早に俯く高校生は長野と名乗った。彼女が名乗ると知ってます、と言う。

「安室さんの同僚」

いつからだろう、彼の同僚として覚えられるようになったのは。

公園の手前で意を決したように、長野は振り向いた。

「榎本さんは、安室さんとは付き合ってないんですよね」

「はい」

「本当に?」

「嘘をついてどうするんですか」

「でも、」

彼女は上着のポケットから写真を取りだした。

「こんなに、仲が良いじゃないですか?」

ごくごく普通に店で働いている写真だ。

彼は写真に気付いているようで、少し目線が合う。

自分は呑気に食器を磨いている。

「これが?」

「はい」

「どうしてですか?」

「だって……うまくいえないけど、そんな感じするから……」

何故、長野は泣きそうなのだろう。

寧ろ彼女の口から出るのを待っているようだ、

安室のことが好きで、彼と付き合っています、という言葉が。

それを聞いたら救われるのに、という口ぶりだ。

彼女もふと泣きそうになった。

恋がどういうものか知っている、彼女に怒る少女たちは怒る一方で願っているようだ。こんな途方もない片思いから解放させて欲しい、と。憧れだけで満足する人もいる、恋をしている事実を楽しむ人もいる、でも、時々いる、こんな風に苦しむ人が。熱病にうなされる、奔放される衝動を、対岸の火事のように彼女は見詰めている。

「長野さん、私は安室さんとは何でもないんです、ただの同僚です」

だから。

結局自分でケリをつけるしかないのだ。

長野は顔を歪ませた、皺のない肌に刻み込まれる皺を彼女は美しいと思った。

同時に、彼を罪つくりな人だと思った。

「羨ましい……」

妬ましい。

「どうして何も思わず一緒にいられるんですか」

それだけが、まるで、安室の隣に居られることの、唯一の特権みたいだ。

その特権を持つ女が、眼前に居る憎しみを長野は眼差しで明瞭に向けた。

突き刺す痛みに、彼女はそうするしかないみたいに笑い、まだ持っていた写真を差し出す。

「気をつけて、帰ってね。もう、夜も遅いから、なるべく明るい道を通って」

長野は写真を受け取らなかった。

そのまま、駆けて去って行く。

「………別に何も思わないわけじゃないんだけどなあ」

例えば一緒に居て楽しいとか。

面白いなあとか。

落ち着くなあとか。

変わってるなあとか。

身体大丈夫かなあとか。

今日も元気かなあとか。

彼女は消耗して、その日は帰宅するなり早めに寝た。

翌朝、開店準備に出勤すると、彼が出ていて、彼女を見てあれと目を丸くする。

「おはようございます、メール見られませんでした?」

電話にも出られなかったので、と言う。

彼女は瞬いて、携帯を確認する。

彼からの着信と、メール。確認すると、昨日の欠勤の代わりに今日は出るという旨と、店長確認も取ったことが書いてあった。彼女はちょっと脱力した。

「ごめんなさい、昨日疲れてて」

「本当にすみませんでした」

「いや、仕事じゃなくて……まあ、色々あって」

「そうですか……そうだ、丁度、コーヒー淹れたので。良かったら」

「あ、有難う~。頂こうかな」

「是非」

彼は笑う。

彼女は上着のポケットにゆうべの写真が入ってることに気付く。

「安室さん、これあげる」

「え? 写真ですか……」

「そう、写真」

カウンター席に座って彼女は出されたコーヒーを飲む。

彼は思慮深く写真を手に取り、見詰めていた。

「ねえ、安室さん」

「はい」

「付き合おうっか」

「コスドコですか?」

「ううん、男女交際の方」

「不純異性交遊の方ですか」

「そうそう」

彼はちょっと彼女を見る。

「いいですよ」

「いいのかあ~~……」

「駄目でした?」

「うーん、まあ、しょうがないね……付き合うしかないね……」

彼女があんまりにも不承不承だったので、彼は笑った。

「そんなこと言わず、宜しくお願いします」

「はい、こちらこそ」

差し出された手を彼女は握る。

「一応、来ちゃったのでモーニングだけ手伝います」

「助かります」

「給料は安室さんのを貰いますね」

「それは困りますね」

「ははは」

コーヒーは美味しかった。

それこそが特権なのだと人は言う。

でも、持ってるから困るのならば、捨てればいいだけで、何も知らないのか、わざとなのか、賢いなのか、馬鹿なのか、鈍いのか、敏すぎるのか、彼は彼女が渡した写真をボードに貼り付けた。

仮初の王冠みたいに。

写真の二人の視線は別の方向を向いている。

第二部 林檎を齧ったら捨ててしまおう

彼が彼女に付き合おうと言われた時に感じたのは愛の告白というよりも、選ばれし勇者が魔王を倒す運命を覚悟した時のような感じだった。何も彼が勇者なのではなく、彼女が勇者で自分が魔王と言ったところだ。いつか言われる気もしたし、ずっと言われないだろうなという言葉でもあった。彼は自分に自覚的であるし、周囲の動向ともそれとなく把握している、他人の評価は自己に影響を及ばず、彼の内面は残酷であったが、それは彼自身の責任というのも無論否定できないが、少なからず同情の余地はある人生だった、彼は魔王になってしまった、彼女が向き合うところの。

付き合うに辺り、彼らは幾つか決めた。店以外の連絡を彼女から彼にしないこと、連絡は彼の一存によるもの、でも一日一度はメールすること、これはおはようとかスタンプでもよかった、付き合うことを公言しないこと、でも微妙にされる質問の答えを変化させた、敏感な人は気付いた、が、それだけであった、二人は大体付き合う前から付き合うことと同じことをしていたので、付き合ったあとでもさしたる変化はなかった、手は握ったが、抱きあうことはなかった、たまに彼の家に彼女が来て、彼がご飯を作った、彼女は猫がいるので夜遅くには帰った、デートはドライブが中心だった。彼には他の名や立場があり、大抵はそのついでだった、カップルでいると大概の場所には馴染めた、丁度良かった。

「私と付き合ってるのが便利なのでは?」

と、彼女は言ったが気分を害しているかんじではなかった。

「バレました?」

それが正しい答えだった。

彼女は嘘がうまかった、この手の嘘は。ポアロで彼を必要以上に見る様子も触る様子もなかったし、彼の話題にも態度は変わらない。彼女は彼の事が好きではなかったが、彼女は勇者なので魔王といなければならなかったし、魔王の彼は討伐される様子がないのでそのまま放任している。

本音を言うと居心地は良かった、終わる夢なら好きに出来た。どうでもいいタイミングで別れるようなかんじがした、参拝した神社で引いたおみくじが大吉だったとかそういう理由で。例えば、たまたま限定提供のメニューが自分たちの番で終わった、とか。そういう理由で。彼は風呂上がりの彼女の髪を乾かす、トリートメントの匂いが香り、彼女の頭皮の匂いを嗅ぐ、彼女は愉快気に体を折り曲げて逃げる、自分の両腕が彼女を抱き締めるのに十分たりえたし、彼女は彼の身体の大きさを知っていた、誰かを裏切っていた、一緒に居ると楽しいし、面白いし、落ち着くし、変わってるなと思うし、離れてると、元気かなと思う、今大丈夫かなと、考える。東洋人の肌の滑らかさを彼は案外と厚い掌を押し付ける、蛙の吸盤みたいにガラスに張り付いて、彼は雨の音を聞く。彼女は蹲って、どんぐりみたいに転がっていた。

彼女は勇者ではなかったし、彼は魔王でもなかった。

でもそれ以外に言いようはない。

「嘘つき」

彼女の頬が綺麗に叩かれた、良い音がなる。効果音にしたいくらいの。心地よい憎悪の音だ。帝丹高校の制服を着た女子学生は長野と名乗った、長野は賢明だったので閉店間際の誰もいない時間に来店した、怒りで目じりが真っ赤に染まっており、顔面は蒼白だった、カウンターに押し入って彼の張った写真をびりびりに破り捨てて、手当たり次第にお玉とかボウルとか彼や彼女に投げつけた、喧しいヘタクソのオーケストラのような騒音が響いて、でも長野はコーヒーミルやグラスや割れるものや壊れるものに手を出さなかった、賢明だった、ではなくそれが長野の最後のぎりぎりのプライドに見えた、馬鹿にされた女からの、盛大なあてつけだ。

あふれ出る言葉が長野のいたいけな唇を己が歯で噛みきらせた、長野はもう一度、彼女を強かに叩きのめして、

「クソ女!」

と、唾を吐きかけて、店から出て行った。ぐしゃぐしゃになった髪を彼女は掻きあげて、痛みに頬を引き攣らせる。そのままゆっくりとした動きで片付けを始める、彼はあまりの音に様子を見に来た毛利一家の対応をした。娘の方が何故かバッドを持っていたし、おなじみの少年は探偵の顔をしていた、が、彼は言う。

「痴情のもつれです」

「痴情?」

「まあ、はい」

と、彼はさりげなく彼女に視線をくれやって、場に残る雰囲気に察した三人は何故か萎むような気配を出した。毛利が彼の胸倉を掴んで、泣かせんなよ、と凄んで、他にも何か言いかけたが乱暴に彼を離した。お父さんと止める娘と少年が、そのまま引きずるようにして三人は帰って行く。

「――あの写真、長野っていう女子高生に渡されたと言うか押し付けられた写真で」

「なんとなくそんなかんじは。名前は知りませんでしたけど」

「やっぱり、分かってて」

「いや、全部は」

彼女は酷い顔をしていた。

「………ずるい女ですよねえ」

「梓さんは」

彼は濡れたタオルで彼女の顔を拭う。

「私は?」

「………優しいですよ」

「卑怯な人だなあ」

「よく言われます」

彼女は呼気で笑った。

「安室さんなんてかっこよくもないのに」

「何故かみんな気付かないんですよね」

「私だけ気付いてもしょうがないんですけどね……」

「分かると、夢を壊しますから」

「それって何の?」

「僕も夢みてたいですから」

「どうでもいいなあ」

彼女は、一歩下がって離れる。落とされた調理道具を拾い上げてはまた元の場所に戻してゆく。一定の動きを繰り返す、まるでロボットのような無機質さで。

「―――それなら、梓さんはどうして、僕に付き合おうなんて言ったんですか」

「安室さんにとってはどうでもいいことじゃないんですか」

「どうでもよくはないですよ」

「じゃあ、どういうことなんですか」

「僕が質問してます」

「誰が質問してもいいじゃないですか、裁判所じゃあるまいし」

「そういうことじゃないじゃないですか」

「だから、どういうことなんですか」

「誰のあてつけで僕と付き合ったんですか」

「誰って」

彼女はうんざりしたような顔をする、彼もまた辟易している。

この終わらないレールはなんだろう。彼女は彼を見据える、彼も見据える、彼女を。彼女は写真の欠片を拾い上げた。何が写っていたか、もう思い出せないようなそんな心地だ。

「安室さんへのあてつけですよ、でも、安室さんもそうだったんじゃないですか」

私へのあてつけじゃないですか、と言う。

「そうですよ、梓さんへのあてつけですよ」

「ほらやっぱり」

「何が」

「私の所為にする」

「してませんよ」

「したじゃないですか、今」

「してませんよ、どうして僕が」

「安室さんは私の事嫌いじゃないですか」

「嫌いなわけない、というかそれなら、梓さんだって」

僕の事嫌いじゃないですか。

言葉はむなしさの渦の中に落ちた。

彼女が自分の髪をぐしゃぐしゃに掻き混ぜる。

「ああもうっ、どうしてこんなことに」

「それは絶対梓さんの所為でしょうが」

「大体安室さんの所為じゃないですかっていうか全部安室さんの所為ですよ!」

「ほら、それが本音だ」

「はあ?そういうこと言います?」

「言いますよ、本当のことですから」

「本当、本当って本当の何が偉いんですか」

「本当なんだからそりゃ偉いでしょ」

「良くないですよ、本当なんて、本当なだけじゃないですか」

「それの何が悪いんですか、全然わからないですよ」

「嘘つく覚悟がないなら、嘘なんてつかないでって言ってるの!」

「僕がいつ嘘ついたんですか」

「四六時中嘘だらけじゃないですか!」

「それなら梓さんだって!」

二人同時に脱力する。

「馬鹿らしいなあもう、早く片付けましょ」

「言い出したのは梓さんじゃないですか」

「だからそういうとこですよ、そういう」

「全然わかりませんね、何を言いたいのか」

「子どもっぽいなあ、年上のくせに」

「そっちも物分かりいい振りしないでくれません?」

「何が癪に障ってるんですか?」

「そういうとこですよ、そういう」

「真似しないでくださいよ」

「してませんよ!」

思いの外、大きな声だった。はたと自分で彼は気付いて、口元を押さえる。

「やめてくださいよその顔」

「普通の顔ですけど」

「にやけてるんですよ、気味が悪い」

「あ、やっぱ、そういうかんじなんじゃないですか」

「どういうのがですか」

「そーいうのですよ」

「だから、もう、」

彼は言う。

「付き合うなんて言わなきゃ、そうやって傷つかなかったでしょ」

「傷ついてないですよ」

「今すぐ泣きそうな癖して、ていうか泣いてる癖に」

「泣いてないですよ、濡れ衣やめてくださいよ」

「梓さんは馬鹿だと言ってるんですよ」

「その馬鹿な女の告白に乗った馬鹿はどこの誰なんですか!」

「僕ですよ、しょうがないじゃないですか、梓さんのこと好きなんですから」

「えっなんですかその開き直り、なんですか、やめてくださいよ」

「だって、梓さんも僕の事、好きじゃないですか」

「さっき嫌いって言ったよね!?」

「は?」

「は?じゃないでしょ?!」

「そーじゃないですか、僕、探偵なんで」

「ポアロの店員じゃないですか」

「本業は私立探偵なんで」

「じゃあなんでここにいるんですか」

「毛利先生に弟子入りするためですけど!?」

「じゃあ事務所で働けばいいじゃないですか」

「募集してないんだからしょうがないでしょう」

「だったら毛利さんと付き合えば」

「え?そういうこと言います?」

「そーじゃないですか、そういうことじゃないですか」

「何がですか、何怒ってるんですか」

「こっちの台詞ですけど!!?」

彼女が水道に向かって、コップに水を注ぎ、ぐびぐびと飲む、もう一杯飲んでから、彼に差し出す。

「喉」

「……どうも」

「許してませんから」

「僕何もしてませんよ」

「ほんと、最低」

「いや、梓さんの方がでしょうが」

「大体断れば良かったじゃないですか!」

「梓さんのお願い、基本断らないですよ」

「例外で断ればよかったでしょ」

「だから、変わらないと思ったんですよ」

「何が」

「付き合っても、変わらないと思ったんですよ、僕たち」

そうでしょう、と言われて、彼女は呻いた。

「……何も変わんないよ」

「そうですね、何も変わらないから喧嘩してるんですよ」

「喧嘩なんかしてないし」

「ほら、」

「ほらって」

「変わんなかったんですよ、僕たち」

彼女の瞳が揺らぐ。

「どういう意味?」

「さあ、本当のことなんてつまんないですから」

「………そうだね」

彼は水を飲んで、コップを置いた。

彼女のくしゃくしゃになった髪を撫でつける。

「――片付けましょう」

「そうだね」

散らかった店は片付ける他ない、何事も何一つ何の欠片も落ちていないように二人は丹念に掃除をした。磨き上げた店内は前より明るさを増したようだった。コーヒーだけ淹れて、二人は黙って飲んだ。付き合おうとも別れようとも言わなかった。仕事の話をして、それで途中まで一緒の道を行き、別れた。

嘘つきの言葉は突き刺さった刃のように、抜けなかった。

第三部 クリーム色の正夢

たまさか海外での仕事となった。バーボンとしての所用があり、二週間ほど、ポアロを休んだ。仕事に逃げているのか、そもそも逃げる為に仕事などするべきではないと思ったが、何もかもから逃げて国を愛す男が思うには随分今更だった、違法な行いをしながら良心を残す男を組織の人間は潔癖な原理主義だと揶揄るがその癖男が人を殺す手伝いをすることを、愉快気に思ってる方が大半であった、非道徳的な矛盾を愛さねば、信念は貫けない。日本語を話す人間がいない世界はただ暗く、慣れた言語が脳内を占拠していく、置き換えられる言語表現の中で、その歪みの曖昧さを思い、男はバーボンを飲んだ、名称のままにバーボンを飲んだ。

日本に密かに帰国して部下と連絡を取り、安室としての部屋に戻るが、人の気配がした。銃に手をやりながら探すには気配は無臭すぎて、男が思考をめぐらすよりも猫がなーおと鳴いた。聞き覚えのある猫の声に、男は電気をつけた。

「……何してるんですか」

その上で、何故寝袋なのだ。蓑虫状態の榎本梓は明るくなった部屋に至極迷惑そうに瞬きをする。

「今何時だと思ってるんですか」

「え、……三時二十八分ですか……」

「夜ですよ、つまり」

「その前にどうしてここに」

大尉まで。

猫のトイレまで設置されていた。

これは侵入ではなく、占拠である。

「僕の部屋なんですけど……」

「帰ってくるかも分からないでしょ」

「帰ってきますよ」

梓は寝袋から這い出てきた、コップも持ちこんでおり、台所の水を飲む。やましいものは、というか分かるようには何も置いてないが、猫用のキャリーバッグと彼女のものと思わしきキャリーバックが置かれてある。

「引っ越し……?」

「見張りですよ」

「見張り?」

言わんとすることは分かる、分かるのだが、安室透の思考回路が通じていない。梓は胡乱気に男を見詰める。

「この前のこと、もう、忘れました?」

彼女の瞳で思い出した。記憶の束がぱらぱらと飛び出て来て、回路が通じると同時に改めて感情が湧いた。

「何してるんですか?」

「何回も言う台詞ですか」

「いやまだ二回しか言ってませんよ」

「二回も言ったじゃないですか」

「どうして不機嫌なんですか?」

「夜が遅いからですよ」

「ああ………」

「ああ、じゃなくて」

「通じてます、けど、分からないです」

ここで何してるんですか?

彼は言う、彼女はもう聞きあきた歌のように彼を見向きもしなかった。一人で紙袋で遊んでる大尉を撫でて、寝袋に戻っていく。

「電気消してくださいよ」

「え、すいません、……え?寝るんですか?」

「寝るでしょう、夜なんだし、明日も仕事なんですから」

「え、すいません……え?ここ僕の部屋ですよね?」

「安室さんの部屋で寝たら何か悪いんですか?」

「悪いというか……いや、ここ、僕の部屋ですよ」

「自分に言ってるんですか?」

そうかもしれない。ここは安室透の部屋で、何故かリビングの上に寝袋に入った榎本梓が寝ようとしている、実際もう寝そうだ、寝るな。

「梓さんの部屋どうかしたんですか?」

「起きたらでいいですか?」

眠いんですけど、とキレ気味に言われて彼は思わず頷いた。

「あの、シャワーは浴びてもいいですか?」

「いいですよ、好きにしてください、安室さんの部屋なんですから」

「僕の部屋なんじゃないですか」

「そうですよ」

何言ってるんだ、と呆れたような一瞥を向けて榎本梓は眠りに落ちて行く。眉間の皺に耐えかねて、彼は極力電気を消して、シャワーを浴びた。猫が何かを引っ掻く音がする。引っ掻くな、と思ったがもう諦めた方がいいような気がする、無心でシャワーを浴びて、リビングに戻ったが本当に彼女は寝ており、猫は悠々と彼のベッドの真ん中にいて、そこが自分の寝床のような尊大さで身体を伸ばし、毛づくろいをしていた。彼は暫くその光景を眺めていたが、流石に寝るほかなかったので、というより何もかも諦めて、台所の冷蔵庫の前で床寝した。

眩しさと共に揺り起こされて、

「安室さん、安室さん」

「……あ、はい」

「ベッドで寝てください、身体痛くなりますよ」

「あ、はい」

それは猫が寝ていたからなのだが。身体を起こして見ると、彼女は既に身支度を整えており、猫は出窓の外を眺めている。彼は、相変わらず腑に落ちなかったがベッドへ行き、いってきます、という声を聞きながら眠りに落ちた。夢も見ずに熟睡してしまい、起きたら昼過ぎになっていた。部下へ連絡して、ある程度のメールのやり取りを済ましてから、簡単な食事をして、牛乳を飲んだ。大尉は悠々と過ごしており、ああ、夢ではなかったのかと、彼は思う、夢であっても自分の精神状態が不安定になる夢である。荷物が残ってあるところから、彼女は帰ってくるのだろうと踏んで、彼は冷凍の冷え切った肉と市販のカレールーを使って具のないカレーを作り、ご飯を炊いた。彼女が飲み喰いしていた形跡はあり、オレンジジュースを借りて、ゼリーも作った。風呂を掃除して、洗濯をし、部屋の掃除もして、彼女が帰る頃合いを見計らって湯船に湯を張った。

「おかえりなさい、お風呂沸いてますよ」

「……いや、何普通に出迎えてるんですか」

「え、入らないですか」

「入りますけども。もうちょっとこう、抗議とか」

「昨晩したんですけど……」

「そうですか?覚えてないなあ」

「寝て忘れたんでしょう」

「今はしないんですか?」

「抗議?」

「そう」

「して欲しいですか?」

彼女は顔を顰めた。

「嫌な人だなー。そーいう人どうかと思いますよ」

「じゃあ、そーいう人の家に何故寝泊まりしてるんですか」

「………」

彼女は舌を出した、子どもみたいな仕草に彼は笑ってしまった。彼に鞄を投げつけて彼女はお風呂に入っていく。

「洗濯とかどうしたんですか?」

彼女が風呂から上がった後に聞いた。

「近くの銭湯とコインランドリーに。台所だけ借りてました」

「ああ、なるほど。カレー、具がなくてすいません」

「美味しいです」

「良かった」

「―――なんとなく、安室さん、帰ってこないかと思って」

もぐもぐと彼女は食べる、食べてる振りかもしれない。

「帰ってきますよ」

「それなら見張っておこうと思って、帰ったら、聞いてやろうと思って」

「はい」

「もういいです」

「いいんですか」

「いいです、安室さんの顔見たら忘れちゃったので」

お代わり、と彼女は席を立った。彼はカレーをつぐ彼女の後姿を眺める。

「居てくれて良かったです、部屋に」

「え?」

「帰って来て、梓さんの顔見れて、良かったです」

「安室さんじゃなかったですもんね」

「そうですか?」

「うん」

あの時、彼女が見たのは誰だったのだろう。

「でも、深夜だったから、そういうこともありますよ」

「幽霊じゃないですよ、ちゃんと生きてますから」

「そうですね、起きたら冷蔵庫の前で寝てて、笑いました」

「それは、寝るところがなくて」

「安室さんなんだな、って思いました、ここに居る人は」

冷蔵庫の振動音がふと急に強くなった。

何もかも喋るのに適切な温度になり、何もかも打ち明けてしまえばどうなるのかも、見てみたかった。

「僕、色んな名前があるんですよ」

「安室はそのひとつなんですか」

「はい」

「そっか」

「それだけですか」

「何か聞いて欲しいですか?」

彼女は席に戻った。再び手を合わして、カレーを食べ始める。

「聞いて欲しい」

彼女は目線を彼に向ける。

視線が交わって、どうにもならなくなって、丁度大尉が爪で壁を引っ掻く音がして、場面は事切れた。柔らかい嗚咽のような波が寄せては返して、彼女は二杯目のカレーを平らげた。その後、苦しそうに床に寝ころぶ。ここは自分の部屋で、彼女はどうしているのだろう。

「安室さん」

「はい」

「他はいらないので、私に安室さんください。安室さんだけでいいので。安室さんだけは私を好きでいて」

彼は彼女のそばに寄る、彼女が泣いていた。腕をすくうように抱きよせて、彼は彼女を抱き締める。安室透は榎本梓を抱き締める。彼女は抗った。

「言葉がいい、ちゃんと言って、私のものって言って」

「はい。僕は梓さんのものです」

オレンジゼリーを食べ損ねた彼女とキスをしたらカレーの味がして、二人で笑って、その日はベッドで寄り添って眠った。翌朝、彼女は猫を連れて自宅に戻り、彼はポアロに出勤した。

彼の部屋には猫の引っ掻いた痕が残っている。

<strong>ムジーク</strong>

たった一度のミス――というわけでもなかった。男は何度でもミスをしてきた。大事な人を喪う過ちも。女は眠っている。否、意識を失っている。階段から落ちたのだ。言葉は正確に。かつての教師の顔が思い浮かび、それが誰なのか、男は分からなくなった。言葉は正確に。彼女は階段から落とされたのだ。本当は男が落とされるはずだった。言葉は正確に。そうではない。男は落とされるかもしれないが、落とされない自信はあった。逆に落としてしまえることも出来た。言葉は正確に。いや、そうではないのだ。落とされることもなかったのだ。落とす前に――片づいた筈だ。言葉は正確に。どこから人は言葉を言葉と定義する。無意識の中に浮かんだ考えを言葉と定義してしまっていいのか。口に出さない言葉は言葉と呼んでいいのか。言葉にしてしまった時点で意識は枠の中に捉えられてしまわないか。彼女はたまたま店の鍵を持って帰ってしまい、翌朝男が早番だと気付いて戻ってきたのだ。その途中にある歩道橋、にて。男と彼女と第三者は対峙する。彼女は男に襲いかかる第三者に咄嗟に鞄で殴り付けた――何故。何故なのだろう。疎んじた第三者は彼女を追い払い、庇おうとする男の腕をすり抜けて、否、もつれた、男は彼女を助けようとし、第三者は彼女を損得の篩にかけ、彼女は男を庇おうとしつづけた、自分はいいから、早く、と目的は男と知っていた、男が助けようとするほど、彼女は――多分無意識に自分の存在を第三者に主張しつづけた。私を。あるいは。――言葉は正確に。

彼女は男を殺すなら、自分を先に殺せと叫んだのだ。

猫の金切り声みたいな。

第三者はすべからく結果を示した。

容易く彼女を掴みあげ、投げた。

階段の方へ。コンクリートに打ち付けられた肉の音が彼の耳に残っている。

車は走り続け、信号は変わり続け、世界は別に何も変わらなかった。

自分の叫び声も、彼は耳に入っていなかった。

「――ひったくり、ですか」

「はい」

犯人は、彼女の鞄を奪おうとして。

「彼女、相当抵抗されたみたいですね」

「はい。声で、僕は気付いて」

道を取って返して。

「――犯人は」

「彼女を」

「力任せに階段から」

現場にいたのは、彼だけだった。警察は最初痴情のもつれとかで彼を疑った、彼が彼女を暴行したのだと決めつけようとした、しかし彼は警察に知り合いがいて、しかし尚更そのことで、彼に向けられる疑惑が深まった。警察に協力的な一般市民が功績欲しさに自分で事件を起こすことは、少なくはなかった。例えば、医療関係者が患者を重体にさせて自分の力で回復させるみたいなそんな道理で。彼は腕っ節が強かったし、私生活も見えなかった。何せ探偵だったから。探偵は、警察の協力者であり――一部にはそれを快く思わない者も居た。何のための警察だと、憤る面々もゼロではなかったのだ。

「本当は君じゃないの」

「違います」

「仲良かったみたいじゃないの」

「それが?」

「付き合ってたんだって?」

「違います」

「でも、仲良かったんだよね?」

彼が彼女に言いより、断った彼女を彼が力任せに痛めつけた。

警察はそんなストーリーを描いて見せる。

「随分、モテたんだってねえ」

「それが何の関係が」

「余計、腹が立ったでしょ、自分を好きになってくれないと」

彼は警察に目を向けた。

うまく顔が認識できなかったし、そんな自分を恥じた。

「そういう目だよ」

警察は言う。

「そういう目の奴、沢山見たよ、決まって刑務所に行ったけどな」

――いいよ、帰って。

警察は言う。

「けど、遠くには行かないように。逃亡とみなすよ」

彼は頷いた。

「はい」

「――降谷さん」

「何だ」

部下はたじろいで見せた。

「あの、」

「無用のことならするな」

「彼女の容態ですが」

「会いに行くよ」

「会いに」

男は部下を見定める。

「言わないのか?」

「え?」

「人殺しだって」

部下は一瞬だけ目まぐるしく感情が去来したようだ。

「亡くなってません」

「それもそうだ」

男は口端を上げ、これが職務に忠実な男ならば、上の方にすぐに連絡を入れ、男の精神状態の危うさを訴え、なんかしら手を打っただろう、しかし、部下は男に忠実だった。いつか手を噛む犬だとしても。

「指示はメールでする」

「はい」

男は歩き出す。

愛車を停めてある駐車場までは遠く、タクシーを使った。方言の癖のある運転手は男が病院と伝えると、もう面会は終わったと思いますよ、と親切に伝えてくれる。男は、

「同僚が事故で運ばれたんです」

「そりゃ大変だ、急ぐよ」

運転手は親切だった。心配だねえとひとしきり自分事のように呟いて、わかるよ、と言う。

「親しくもない同僚だったが、過労で倒れて運ばれてね」

「はい」

「なぜか付き添うはめになったんだが、奥さん、慌てて病院に来てね、その時は随分気を揉んだよ」

戦友だったろうな、と言い、その先は言わなかった。おそらく亡くなったのだと男は悟り、タクシーは二十分の距離を十分で着いた。大丈夫だといいですね、と運転手はお釣りを返す。男は頷いた。なにもかも嘘ならばよかった、受付で旨を伝えると病室を教えられ、しかしもう面接時間は過ぎてるから、五分だけと釘を刺される。男は静かな老朽化の余波を白いペンキで隠した廊下を歩き、個室の扉を開いた。中にベテランの年嵩の看護師が居て、

「がんばってますよ」

と少し笑って見せた。

「お兄さんも来られるみたいで」

「そうですか」

「それまで付いててあげてください」

「面会は五分と」

「誰も計りませんよ」

男は頷く。

「有難うございます」

厚着であったこと、大きな鞄を持ってたこと、落ちた場所に植木があったこと、彼女は受け身も学んでいたからそれもあったかもしれない。どれかわからないが、彼女は辛うじて生きている。痛々しい包帯を巻かれ、顔にも傷を処置したあとがあり、脳のダメージは意識が戻らないとわからないと言われた。

「もしかしたら、何も覚えてないかもしれないですね」

男は言う。看護師は眉を下げて、微笑んだ。

「さあ。でも、今はよい夢をみてるといいわね」

男は頷いた。

看護師は部屋を出ていき、男は少し彼女の心電図の音を聞いてから、部屋を出た。彼女の兄とは会わなかった。

男は歩いて車に戻った。部下が病院の近くまで運んでいた。ダッシュボードを開けて、銃を取り出す。中身を点検し、弾を装填する。安全装置をかけたりはずしたりして、手に感覚を与える。バーボンが安室透とは知られており、探偵を偽証しているとは公然の秘密だ。複数ある身分のひとつに過ぎず、誰もそこに拘らない。誰かと特別になることもよくあるひとつで、男が情報源として仲良くなったのはとあるボスの女だった。情報を探ってるとはまだ気取られておらず、しかし、人の女に手を出す色男ということで、他人の痴話喧嘩に巻き込まれた彼女は運が悪かったとしか言いようがない。大抵、そういうボスには便利屋がいて、今回男を襲いに来たのは腕っぷしが強い方の便利屋だ。人殺しすら厭わないタイプで、わざわざ日本までやってきたのだからご苦労なことだ。空港の見張りからは既に連絡が来ており、泊まっている場所も分かっている。ここで下手に復讐すれば、余計に事態はこじれるのが分かっている。故に男は深く息を吸い込んだ。ボスを破滅させるにはまだ情報が足りず、情夫を危険に巻き込んだと知った女は、ますます男に入れ込むだろう。危険を知って尚、自分に会いに来る男はさぞ愛しかろう。男は銃の弾を抜き、一つだけ入れて、回す。オートマチックなハンドガンの他にリボルバーを持ってるのはこういう時のためだ。男は目を瞑って米神に銃口を押し付けて、トリガーを引いた。空発。分かっている。まだ死ねない。死ぬことを許されていないのだ。男は死神をそばにおいているが、死神が男を赦したことはない。本当に死にたかったらスピードを上げて思いっきりコンクリートの壁にぶつかればいいのだ。それでいて、しかし、男は自分がまだ生きてしまう予感がしている。国のために、生きよ、と。だから、まだ死ねない。まだ。何度もまだ。男はーー言葉は正確にーーまだ生きていたいことも、分かっている。だから、まだ死ねないのだと言うことも。まだ。

彼女はまだ目覚めない。

「あいつ、昔、体弱かったんですよ」

兄、は言った。彼女の兄。会社に届けて、休みを貰っている、クビになるかもしれないですけど、と笑う。一週間は経った。彼女の眠る部屋には花やたくさんの贈り物があり、一体ずつ祈りの籠められた千羽鶴は、コーヒーの匂いがしている、ポアロのマスターと客が作ったのだ。少年探偵団が書いた手書きの応援のポスター。大尉は毛利事務所が預かっている、彼女の兄はここにいる。彼女の友達が作った千羽鶴もあり、人は確かにいざというとき、祈ることしかできない、啜り泣く人たちを見ている。

「今はすっかり強くなったのになあ」

どうしてだろうな、と彼女の兄は言う。

「犯人、」

捕まらないんですって。

男は疑われていた。

しかし彼女の爪から採取したDNAは、登録された犯罪者と一致していた。その実、本当は海外の犯罪者と一致すべきものを、彼は部下に指示し、すり替えた、これは、潜入捜査を邪魔するものであるぞ、という大義名分で。いもしない犯人を警察は追っている。

「警察、最初安室さん疑ってて、色々聞かれたんです、俺。笑っちゃいましたよ、そんなことないのに」

男はただ少しだけ笑った。

「マスターがそんな人、雇うわけないですし。それに、安室さんいい人だし」

聞いたら、笑うかもしれないですね、梓。

二人の両親は片方が体を悪くして入院しているため、こちらに来ることができない。それに、こんな姿を見せるのは忍びないと、こまめに彼女の兄が連絡を取っている。

「爪、伸びたな」

「ーー僕が切りましょうか」

彼女の兄は、男を見つめた。

「じゃあ、お願いします」

ぱちん。

男は彼女の手を取り、丁寧に切っていく。

「水仕事で、手が荒れるってそういえば」

「そうですね」

「そうだ、買ってたんだ」

彼女の兄はふと思い出して鞄を漁った。

「これ、ハンドクリームです。クリスマスプレゼントに、って」

男と彼女の兄は、彼女を見つめた。

「ーー塗ってもいいですか」

「え?あ、はい」

いいか、梓、と彼女の兄は言い、

「いいに決まってるよな」

と、笑う。男は、包装を解いて差し出された缶から、クリームをすくい、彼女の手に塗り込む。

「………慣れて、ます?」

「そう見えます?」

「とても」

彼女の兄は目を細め、鼻を啜った。

「いい匂いだろ、ベリーの、ベリーロングはもういいよ」

なんて。

キレがないですね。と彼女の兄は、無理矢理笑って見せる。男は、少しだけ微笑んだ。コンクリートに打ち付けられる人生ではなかった、彼女は。あの時、彼女を見張っていた警察は何をしていた?判断したのか。死んでもいい、と。それは、間違いないのだ、些末な女だから、舞台から消えても、誰も困らない。男はすいません、と席を立ち病室を出てトイレにかけ込んだ、何も食べていないから酸っぱい胃液だけが、出てきて食道を焼いた。えづいて、えづいて、流す、渦が巡っている、男は立ち上がり、彼女の兄に断り、病院から出た。また、日本を出て、日本に戻る、その繰り返しだ。女は男に心を許し、二人の夢物語の話ばかりするようになり、対象者を憎みだし、破滅を願うようになった、万が一の保険を見せてもらい、これがあればあいつは終わるのよ、と囁いた、それが仮初めの愛の終わりとも知らずに。

作戦は真夜中行われた、宵が深まり、何もかも隠す夜の色が簒奪といっていい、真実の執行を太陽の目から逃した、銃声、悲鳴、絶望、これは正義だと、従属した犬たちの目に揺らぎも迷いもなく、撃ち殺した者たちの顔も、飲んだ酒で消えていく、心静かに蝕んでいく奪った命の重さが、今は軽やかに笑い声となり、ただ人々に気取られぬように物語は終わりを迎え、鶏よりも早く鳴くマスコミたちが、こぞって群がる頃には世界のわずかな一部が一変し、ある一人の権力者がすべてを失うのだ。

男は、花束を買い、彼女の病室に行き、花瓶から枯れ始めた花束を捨てて、代わりに自分の持ってきた花束を活けた。染められたかすみ草だ、不自然な緑。楽しくは見えない、隙間を慰めるだけだ。

「梓さん」

男は呼び掛けた。

安室透。それが名の男だ。

「もう終わりましたから、もう、大丈夫ですよ、それとも、まだ」

まだ、何か必要ですか。

正義が。

言葉は正確に、だ。

そんなもの、彼女には必要ない。嘘を嘘で騙されて、微笑んで、真実も正義も彼女には必要なく、誠実な優しさが、彼女を形づくっている。屍を引きずる彼の足に、彼女の小川が流れている。

「あなたに会いたい」

そして、叱る、怒る、どうしてそんな無茶を。そして、可能な限り、忘れていてほしい。この世界に覚えている必要があることなどあるのだろうか?奇跡はまだ起きない。まだ、彼女は目覚めない。彼は思う。

自分が死ぬときが、彼女が目を覚ます時なのではないか。

死神はデディベアの形をしており、緑の瞳が彼を見つめている。彼はたまらず、えづき、咳き込み、ベッドの端を掴んだ。黒い影に覆われて、背骨が軋み、こんなはずではなかったのに、と思った。

その時だった。

手の甲に指先が触れた。

極僅かに。

彼女は生きており、

彼は顔を上げて、その手を握り締める。物語はハッピーエンドであってほしい。けれど、彼女はまだ目覚めない。物語はまだ続くからだ。まだ。

まだ、途方もなく、彼と彼女が生きる世界において、奇跡は、消耗品でなかった頃、彼女はやがて目覚めるだろうけど、彼は幸せにはならないだろうけど、二人はコーヒーを飲む、その瞬間があることは、事実だ。

#あむあず

星々の話

いっそう遠く輝いている星を眺める、マコト、船に乗らないかと言われた、どうしてと尋ねたらお前は辛抱強く体力がある、漁師に向いていると大柄の男が言った、日焼けした肌で、酒を飲んだのか赤ら顔だ、乗らない、と彼は答えた、どうしてだ、地上にいる人間と戦い、一番つよくなるより、海と戦う方がずっと困難だ、と男は言った、それはそうかもしれない、海に勝てるかは分からない、巨大な果てのない相手だ、それはそうだろう、考えてみろ、と男は笑う。今、好きな女と離れてるんだろう、好きな女を置いていくお前は船乗りにぴったりだ、男はそう言って酒を飲んだ。彼はそうかもしれないと思った、彼は戦いを除けば物静かな男で、年相応のシャイさもあって控えめで謙虚な男だった、だから彼を恐れるものはいなかったが、彼が丁寧であればあるほど、強さの象徴として受け取られた。彼が彼女に強く恋をしているなんて、実際彼女も分かっていないのかもしれない。彼女は感覚で分かってるだけだ、彼は裏切らず、ひたむきに誠実に自分を好きなのだと。それは深層意識で気づいているだけだったから、彼女は言葉にしなかった、気づいてるのはそんなふたりをそばで見ている彼女のごく親しい人々だけだった。だから、こんな遠い地で彼が彼女に深く恋い焦がれているなんて、気づかれることはごく稀だった。そんなに好きならそばを離れるわけはない、と言われてしまえばそうだ、彼は薄情ではなく、むしろずっと愛情深かった。

スマートフォンでメールを打ちかけて、指は止まった。元気ですか、短いスカートなど履いてはいませんか。最近寒いので、体を大事にしてください。だって伝えたいことはこんなことではなかったから、彼は眉根を寄せた。彼女が夢中になるあの怪盗のように言葉を紡げていたら…………………

男は眠っていた。店員に目をやるといつものことだというように、肩を竦めた。彼は店を出て、宿に向かった。港沿いを歩いた。潮風を浴びた。故郷の海とはまた違った海だ。波の音だけは変わらない。猫がいて、魚を食べていたが彼を見て食べかけの魚を咥えて素早く去っていく。海鳥が鳴いていた。ゆっくりと彼は歩調を緩めた。

彼は不慣れな操作でスマートフォンで海の写真を撮った。彼女に送った。彼女の返信はすぐに来た。きれいね。彼が返信する前に彼女がメッセージをさらに送ってきた。

〈真さんの写真は?〉

彼は困った顔をした。

思ったままに返す。

〈自分の写真とは〉

〈自撮りして〉

〈自撮りとは〉

〈誰もいないの?〉

誰もいなかった。

自撮りとは。

彼女は丁寧に解説した。端末のカメラで自分を写すの。こんな感じで。ほら。そう、部屋着の彼女の写真が送られてきた。彼は顔を赤くした。

〈わかった?〉

彼は写真の彼女を見ている。

可愛らしい。

きれいだ。

美しい。

どれも彼女を賛美するには、違う気がした。生き生きとした瞳が彼を見ている。

電話がかかってきた。

「あ、はい?!」

「どうしたの、真さん。操作が難しい?それとも写真を撮るのはイヤ?」

「あ、いえ、そうではなくて」

「電話しても大丈夫だった?」

「それはもちろん」

「よかった。写真送ったら返事がなかったから………………かわいくないわよねこの部屋着」

「ええと、違うんです、つい見てました。園子さんの写真を」

「え?」

「あの、……………大事にします、この写真」

「そ、そう?それなら、いいけど……でも、もっとちゃんとおしゃれして撮るから!そっち大事にして!」

「どれも大事にします」

「…………………うん。大事にして」

「はい」

「…………えっと!だから、それで真さんの写真は?」

「ええと、あまり分からなくて」

「やっぱり誰もいない?」

「宿に行ったらご主人がいるかと」

「それじゃ、お願いして撮ってもらってよ、私も欲しいし………真さんの写真」

耳元で優しく落ちる声に彼は再び顔を赤くした。

「はい」

「そ、それじゃ、またね!」

「はい。………………あの、その」

「なぁに?」

「─────────好きです」

ぎゃっ!と悲鳴が聞こえた。

「どうしました?!」

「あっ?!えっ?!なんでもない!!!!なんでもないわよ!!!!」

「な、なら、いいんですが…………」

「私も真さんのこと、大好き!」

じゃーね!と逃げるように電話は切れた。暫く彼はポンコツになって、宿をずいぶん通りすぎる羽目になり、辺りはすっかり夜に包まれ、写真を撮ってもらうのをついぞ忘れた。

彼は写真を眺める。自分のために撮られた彼女を。画面を指の腹でなぞった。星を見ていた、自分に届くないはずのない星は、太陽でもあった。結局のところ彼は自分に自信のないただの18歳で、強さを追い求めているものの、肉体ほど頑強でない心で、自分が好きな女の子のそばにいていいのかと悩んだままだ。地上のすべてに打ち勝って、強くなって、しかし、それでもまだ足りないのだろう、自分に勝つには。

繰り返し繰り返し波の音が聞こえる、声をかけてきた男は朝方沖に出るのだろう。その空に星はあり、やがて太陽は姿を見せる。海とどう戦うのか、彼は考える。真面目に、ふざけていると取られかれない真剣さで。海は彼女の姿をしていた。彼女の姿はどこにでもあった。彼は恋する男だった、果てのない深さで。だから、一層彼はいつも揺れていた、波の上の船のように。彼も海だったし、そうではなかった。全部そうだった。

彼はまだ修行の途中だ。なんにでもなれた。強さがあった、弱さがあった。時代が違えば英雄だった、すべてが許せば伝説になるはずだ、彼だけが、ただ彼女を見ていた。

#京園

喫茶の扉は世界に繋がる

彼女が言う、こんなところにカフェが。あれ、違うわね、彼は目線を向ける、漢字だわ、喫茶、喫茶、なにかな?どんな名前だと思う?喫茶のあとが読めなかった。ぼんやりと塊のような色がある。絵のようにも見えたし、文字のようにも見えた。コーヒーの匂いがした。彼女は子供のように笑った、彼の腕に腕を絡めて、入ってみましょう、と言った。彼は特に否定する言葉を持たない、頷いて店の扉を開けた。

カラン

客が二人入ってきた、ということだけが、分かった。なぜだかひどく朧気だった、店員の彼と彼女は顔をみあわせて、それからいらっしゃいませと、言った。いつものようにテーブル席に案内して、お水を運んだ。こんにちは、と店員の彼が言う。今日のおすすめは、アップルパイです、と添えた。有り難う、とやはり朧気に届いた。聞こえるが、ノイズがある。ラジオのチューナーがあっていないみたいに。髪の長い二人連れだ。体格からして、男女。おそらく恋人。店員の彼はどこか懐かしい気がした、遠いどこかに置いてきた思い出みたいに。客は客だった。幸い店内には他に客はいない。いや、たった一匹。猫が入り込んでいた。猫はカウンター席に丸まっている。店員の彼女が言った。きっと、大尉のお友達ですよ。

ふぁわ

猫があくびをした。彼の目に猫が写った。ハチワレ模様の猫だ。ぐっと伸びをする。彼女が、微笑んだ。かわいいわね。彼はあまり興味がなかった。しかし不思議と懐かしい気持ちのする猫だった。彼は言う。知り合いか?彼女が瞬いた。猫と?そうかも。こんなところで、出会うなら旧友なのかも。彼女の茶目っ気だった。アップルパイふたつとコーヒーふたつ。彼は注文した。店員がいる、二人いる、だが、どこか遠かった。この場にいるのに、この場にはいないような。不思議な店だった。日本の喫茶店、という雰囲気は伝わってくる。飾っている絵は抽象画だった。宇宙のような水面のような雑多のような。気に入ってるみたい。彼女が言う。彼は眉をあげた。何故?そんな気がする。彼女の言うことはいつでも正しかった。彼は、しかしどうかな、と言う。なんて名前かしら、彼。彼女の目は猫に向いている。彼は、その横顔を見つめた。

おやつ食べる?店員の彼女が猫に聞いている。店員の彼はアップルパイの用意をしている。大きなバニラアイスの容器を取り出して、あたためたアップルパイの上に乗せ、ミントを乗せた。店員の彼女にコーヒーの準備を、と言う。店員の彼女は、はぁい、と言う。アイスが溶けないうちに、と彼は二皿アップルパイを運ぶ。わあ、という声が聞こえた。そこに、何か大切なものがある気がした。コーヒーをどうぞ、店員の彼女が呼び掛ける。店員の彼ははっとして、コーヒーを運ぶ。カトラリーと一緒に。ごゆっくり。猫がじっと見ている。店員の彼は猫をみる。親しみのある眼差しだった。ああ、今日はおかしな日だ。どうぞ、と店員の彼女が言った。食べたいんじゃないですか?アップルパイ。いつのまにか用意されていた。カウンター席は、猫のとなり。カフェオレにしておきますね。どうして?店員の勘ですよ、彼女が誇らしげに言った。ごゆっくり。

店員の彼女がバタバタと倉庫に行く。猫はさっと椅子を飛び降りてついてゆく。店員の彼はふと振られた気分になった。美味しいね、と彼女が言う。彼は頷く。さくさくのパイ生地とシナモンのきいた林檎が柔らかく甘い。とろけるバニラアイスが絡む。コーヒーもちょうどいい苦味と酸味だった。全体がまろやかだ。調和がとれている。彼女は聞いてみる?と言う。彼は目線で尋ねる。彼女は店員を呼ぶ。ここはなんて、名前?店員の彼は振り返った。やはり、遠かった。何故か知っている気がする。どこかで。近くで。最近。遠く。彼女が、エルキュールと、言った。たしかに、名探偵が好きそうな味だわ、店員の彼は笑んだ気がした。灰色の脳細胞。彼はじっと彼女を見つめた。彼女の頭のなかには、輝くなにかが満ちている。頭蓋骨の形を知っている。彼は手を伸ばした。彼女は、ついてる?と言う。アップルパイ。彼は頷いて、彼女の頬を触った。そこには何もついていなかった。有り難う、彼女は言う。彼は頷いた。コーヒーは残り少ない。いつの間にか。

きゃあ!

店員の彼は勢いよく立ち上がった。梓さん!?びっくりしちゃった、店員の彼女は照れたように現れた、段ボールを抱えている。なう。猫が鳴く。するりとその尻尾が二股に別れている。店員の彼女が言った。ヒロくんって、名前なんですって。ヒロ?そう。ヒロ。猫が言った気がした。店員の彼は身じろぎした。猫は、ヒロと名乗った猫は、客のもとに行く。

お別れだよ。

なにが?どうして?

いつか、また会える。

客は店を出て行く。

猫は店を出て行く。

彼は駆け出した。

「あれ?」

「どうかしました?」

コナンと蘭が居た。買い物帰りの二人は、大きな袋を持っている。

「そうだ、これ、どうぞ」

蘭が差し出した。

「たくさん貰っちゃって、よかったら」

コナンが、いっぱいあるんだよ、と言う。赤い林檎だ。彼は瞬いた。彼女が覗き込んできた。こんにちは。蘭さん、コナンくん。

「実はね、なんと」

「また、作るよ、アップルパイ」

君たちには、出来立てをね。

#あむあず

#秀明

アナウンス

※現在プレイを休止しているものあります。

倉庫としておいています。

受け攻め性別不問/男女恋愛要素あり

R18と特殊設定のものはワンクッション置いています。

年齢制限は守ってください。よろしくお願いします。

倉庫としておいています。

受け攻め性別不問/男女恋愛要素あり

R18と特殊設定のものはワンクッション置いています。

年齢制限は守ってください。よろしくお願いします。

君が死んだ。

彼はしばらく使っていない携帯電話の電源を入れた。

ネットの回線につなぐとメールを受信してゆく。

彼は一つ一つゴミ箱に投げ込んだ、削除、削除、削除、名前、榎本梓、手を止める。メールの本文を見る。

――御無沙汰しています。 兄の杉人です。 妹の梓が亡くなりました。

以下云々。彼は彼女の情報を受け取っていなかった、もう用が済んだので観察対象から外したのだ。

彼は座っている椅子に深く背を預けて、息を吐く。今更、手を合わせる権利はあるだろうか。

しかし彼は何も考えずに彼女の地元まで車で行く。

事前に連絡せず訪れた男に両親は驚き、事情を話すと受け入れてくれた。

仏壇には彼女の笑顔の写真があり、果物やお菓子が供えられていた。手土産をいったん彼女に供える。

「……ご焼香に伺うのが遅くなり、大変申し訳ありません」

「いいえ、……あの子の知り合いにこんなかっこいい人がいただなんて、びっくりしました」

母親は淋しそうに笑った。

「もし宜しければ」

父親が同じく頬を歪めて言う。

「店でのことをお話していただけませんか、良かったら……」

「はい、もちろん、是非」

彼女に良く似た両親は彼の話を時に笑い時に泣くのを堪えて聞く。

実直な人柄が見て取れた、裏表が無くそのままの人柄で、そうか、彼女はここで育ったんだなあと彼は思う、資料では知っていた、直接足を運ぶのは始めてたった、父親は彼と酒を呑みたがったが彼は車で来ているので、と辞退する。泊まっていくのはどうですか、と言われて流石に断った、正気でいられる自信がなかった。

昼過ぎに訪れて、夕暮れ前に出る、墓の場所を教えてもらい、両親はこぞってまた来てくださいと言い、彼ははい、と頷いたが二度と来るつもりはなかった。

車を走らせ、寺の近くの墓地に来た。花を買うのを忘れていたし、何も持って来なかった。身一つで、彼は彼女の墓の前に立つ。正しくは彼女の一族の墓だ。

「……どうしてあなたまで」

「――会えるとは思わなかったな」

聞き覚えのある声だった、ざりと肌が粟立ち、彼は咄嗟に振り返る。

「ふふ。お久しぶりです、安室さん」

彼女だ。

「…………え」

素っ頓狂な声が出る。

「………梓さん死んだんじゃ」

「そういうことみたい」

「ならあなたは?」

「うーん、榎本梓なんだけども、幽霊になるんですかね?多分」

「―――多分って……」

彼女は生きてる時と変わらないように見える。 パーカーにスカート姿で佇んでいる。 でも影はない。

「安室さん、普通ですね」

「まあ、元々狂ってるので……」

「どういうことなんですかそれ」

「―――さあ」

どういうことなんでしょう、と彼は言う。

「ちょっと、頭が動かなくて」

「そうですね、私も何か記憶飛んでますし」

「はあ……」

彼は空を見上げた。 太陽が赤々と燃えていて、彼の影は長く伸びている。

「――今は黄昏時ですもんねえ」

「明日は晴れかなあ」

「雨ですよ、天気予報で言ってしました」

「それは上々」

「いやちょっと待ってください」

「はい」

「僕、生きてます?」

「え、知りませんけど……」

「途中で事故ってないですよね」

「事故ったんですか?」

「いやあ、もうどこまで正気なのかよくわからず」

「夢みたいなかんじですか」

「触れるんですか」

「さあ……?」

彼はおもむろに彼女に手を伸ばす。ひやりとした感触があって、水中に手を突っ込んだような感覚があって、ずぼんと彼女の向こう側に手が突き抜けて行く。

「なんか変な感じ」

「僕もです」

「ちょっと試しますね」

言うや否や彼女は彼に触れようと手を伸ばす、しかし、先程と同じような感覚があってずぼん!とすりぬける。

「あら、残念」

「…………幽霊なんですか」

「よくわかんないんですってば」

「僕が幻覚見てるのかな」

「まあ、その可能性も」

「たまに薬飲んでるんですよね」

「そうなんですか」

「まあ、はい、まあそれはどうでも……よくないのかな、寝不足続いてたし、脳のダメージがあったのかも」

「何かよく分からないですけど、とりあえず寝てみたらいいんじゃないですか」

「ここで?」

「いやどこかで……うちの家とか?」

「嫌ですよ、梓さんの実家」

「どうしてですか」

「居心地悪いので」

「人の実家に失礼だなあ~」

「死ぬからでしょ」

「私の所為じゃないもん」

「それにしたって不注意ですよ」

「怒られても困るんですけど」

「…………寝ます」

「はい」

「……………梓さんは憑いてくるんですか?」

「付いていく、ですよね」

「さすがにまあちょっとはい、まあもういいです、寝てから考えます、一緒に来て」

「やけくそだなあ」

「ですよ、何か、泣きそびれた」

「いいですよ、泣いても」

「嫌ですよ、どうして今泣くんですか」

「泣きたいんじゃないですか」

「泣きたくないですよ全然!」

「ご、ごめん……」

「――――謝ってももう遅いですよ」

「まあ……………美味しいもの、食べない?」

「食べられるんですか?」

「食べてるの、見るぐらいならいけそう」

「そういう性癖みたいだなあ」

「………いいですよ、先に寝ても」

「…………起きたら居なくなるんですか」

「知りませんよ、私の問題じゃないし」

「やっぱり僕の幻覚というか妄想ですか、梓さんの所為で痛い人みたいじゃないですか」

「ええ~……」

彼は溜息を吐く。ぞんざいに車に向かって歩きだすが不意にぴたりと止まって、振り返る。

「憑いて来ないんですか」

「だって幻覚だし」

「…………」

「………行きますよ、はいはい」

彼女は肩を竦める、彼はまた溜息を吐く。 車に辿りついて、彼は一応助手席に彼女を促した。彼女は首をひねりながら椅子に腰かけようとする。ひゅるとすりぬける。

何度か試して、彼女は首を左右に振る。彼は三度目の溜息を吐いて、背もたれに体重を預ける。

起きたら居なくなるんだろうか。

それなら眠りたくない気もして、彼はうとうとしかけては目を覚ます。

そういうことを繰り返していると、彼女が気付いたようで、大丈夫ですよ、と言う。

「何が」

「なんとなく」

「いつも安請け合いして」

「すいませんねえ」

「本当ですよ」

「安室さんもでしょ」

「―――幻覚見るほど、会いたかったんですかね、僕って」

さあ、と彼女は笑った。 それを見て、彼はやっと眠った。夢の中で太平洋を背泳ぎしており、どうともならない無為なほどなだらかな雲が流れ、時折魚がはねている。船も通り過ぎて、何故か虹が出ていた。彼はゆっくり目を覚ました。周辺は暗闇にすっぽりと包まれており、携帯で時間を確認すると一時間半ほど眠っていたらしい。

「――梓さん?」

返事がない。ただの屍のようだ、全然洒落にならない。やっぱり幻覚だったのか。

彼は喉の渇きを覚える。

「起きました?」

「うわっ」

「うわっ、だってー」

「…………」

彼女はほんのり光っている。薄いベールで光沢があるかのように。丁度星の光のようだ。

「まだ居るんですか」

「らしいですなあ」

「ですなあって」

「安室さん、薬飲んだ方がいいんじゃないですか?」

「安定剤?」

「そう。よくわからないですけど、大事なんでしょ」

「持ってないですよ、今」

「いいんですか」

「よくないですよ」

「駄目じゃないですか」

「分かってますよ、煩いな」

「………煩いな、ってあのね、心配してるんですよ」

「死んだ人に心配されても迷惑なので」

「生きてる時はあんなに優しかったのに……」

「そりゃそうでしょう、死ぬ時点で好感度ゼロですよ」

「えぇ………まあ、もういいですけど、とりあえず身体大事にしてくださいね」

「―――――もういいです、どこかに行ってください」

「はいはい、そうしますよ、こういうのよくないでしょうし」

「………行く宛てあるんですか」

「はは、天国には行けると思うんですけどねえ」

いきなりクラクションが鳴った。 彼女がびくと驚く、彼はハンドルに突っ伏してる。

「………………………泣いてる」

「――ないですよ」

「泣いてるでしょ」

「泣いてないですよ」

「分かりますよ」

「何が」

「泣きたいですもん」

「泣いてくださいよ」

「泣けませんもん、感情どっか行ってて」

「どういうことですか」

「ほら、もう、人じゃないんでしょう」

「………そういうことを」

彼の頭の辺りでざわっとした感覚が広がった。 彼女が頭を撫でようとしたものらしい。

彼女は失敗したポリゴンみたいに座席の間に立っている。

「――とりあえず、ここ、出ます」

「はい」

「この付近にホテルあります?」

「駅前あたりにはあると思いますよ、泊まるんですか」

「一晩だけどね」 「うん、食べるもの食べてシャワー浴びて寝てください」

「………余計なお世話なんですよ」

彼はエンジンをかけた。車を走らせたら彼女はどうなるんだろうと思いながら、もう何も見たくなくて、彼は車を走らせた。ホテルはすぐ見つかり、部屋も取れて、近場のコンビニで飯を買いこみ、部屋で飲み喰いしてシャワーを浴びて、寝る。朝起きてぼんやりと瞬く。部屋に彼女は居ない。それはそうだろう、死んだのならば生きている必要がないからだ。

―――彼女は信号無視の車に轢かれて、亡くなった。

夜のことだったらしい、人通りのいない道で人知れず轢かれ、まだ少しその時は息が合った。

でも車は逃げて行き、彼女は一人息絶えて行く。

警察の捜査で犯人は三カ月ほどして逮捕された。飲酒していたのだという、それで怖くなって逃げた。

あっけなく人は死ぬ。

心残りがあると幽霊になると言うが。矢張り自分の方に問題があるのだろうか。どうともいえない心地だ。

彼は朝食も食べず、チェックインしてホテルを出た。 車を走らせる。

また昨日と同じ場所。

車の扉を閉める、バタン、という音がやけに響く。周囲が静かすぎる。安穏とした場所であり、淋しすぎる。

「――どうして」

「え」

「ポアロに出ないんですか」

「おはよう。何の話ですか?」

彼女の墓の位置まで行く。 彼が認識すると同時に強く輪郭を持った。

自分の幻覚と彼は対峙する。 彼女は不思議そうに笑っている。

「梓さん、こんな場所に居ないでしょう」

「ええと、だから何の話?」

「墓場になんて出ないでしょう、普通は」

「普通は墓場に出るんじゃないの」

「そんなことないですよ、生前愛着のあった場所や人にだって」

幽霊ならどこへでも行けるんじゃないですか。 彼女は彼の瞳を見詰める。

「分かるでしょう、死んだら終わり」

「ならどうしているんですか」

「一応一晩考えたよ、多分、一晩、記憶がとんでいて分からないけど」

「一晩中こんなところに居たんですか?」

「安室さん、言ってることめちゃくちゃ」

「全然冷静になれない」

「そうだね」

「こんなところより家に行けばいいじゃないですか」

「行こうとしたよ」

「行けないんですか」

「分からないんだよね」

「何が」

「ぼやけていくから」

「消えるんですか」

「今ははっきりしてるけど」

「僕が居ると、ですか」

「はっきりするの?」

「そう」

「そうかも」

「僕が居なくなると消えるんですか」

「ぼんやりするかなあ」

「……残酷だ」

「安室さん」

「はい」

「もう、私、死んでるから」

「――気が狂っちゃったんですよ、誰が死んでもこうならなかったのに、限界だったのかな、僕、そうなんでしょうか」

「どうしたの、いつになく弱気で」

「弱気にもなるでしょう、こんなところで非実在の人間と話してる」

彼女は愉快そうに笑う。

「そういうのやめてくれません?」

「え?」

「笑うの」

「どうして」

「感情ないんでしょ」

「大らかなのはあるよ」

「どういうことですか」

「楽しい、面白い、可愛い、慈しみたい、愛したい、そういうの」

「人間じゃないじゃないですか」

「だから、そう言ってるのに」

「……………はぁ」

彼は大きく息を吐く。

「嫌になってきた」

「………」

その場に座り込んで、胡坐を掻いて彼女の墓を見詰める。ポケットから煙草を取りだした。風があっけらかんとしすぎてうまく火が点かなかった。一分ほど苦戦する、指先が震えてる所為だ。なんとか点けて、深く吸い込む。

「吸うんだ」

「たまに」

「そう」

「なに」

「何もないよ」

「言いたいことがあるなら」

「言いたいことなー………」

「連絡もしなかった」

「うん」

「いきなり、別れてそのまま」

「そんなもんだと思ってたから」

「信用してなかった?」

「そういうのじゃなくない?」

彼女は笑う。

「俺のこと、好きじゃなかった?」

「俺って言ってる」

「そこはいいでしょう」

「好きだったけど、一生一緒にいることはないだろう、と思ってた」

「そうだよな」

「自分が一番分かってるでしょう」

「分かってる」

「罪悪心あったんだね」

「酷い男みたいだ」

「酷い男でしょう」

「――――梓さんに許されたら、生きていけると思ってた」

「うん」

「わりと酷い仕事してて。普通の人に、愛されて許されたら、それでいいんじゃないかって」

「うん」

「でも、結構、自分の愛が重たかった」

「うん、知ってる」

「何を知ってるの」

「何も」

「話合わせただけ?」

「そうかも」

「酷いな」

「酷いよ」

「俺、話したっけ?」

「何も」

「何か話さなかった?」

「何も話してないよ、安室さんは」

「何も話さなかった……」

何も話さなかった、と彼女は頷く。責めているわけでもなく、悲しんでいる素振りもない、そもそも感情が欠落しているという。喜びしか受け取られないなど酷い話だ、生きていたら。死んでいるから関係ないのだろう、煙草をその後二本吸い、彼は立ちあがった。彼女の手を握りたかったがずぶんとまた水中に潜った感触しかしない、透明なゼリーのような、そうだとしたらきっとラムネ味だ。

「帰ります」

仕事があるので、と言う。彼女は笑って頷いた。挨拶はしなかった、してどうするという話だ、彼は車に戻り、自分の居場所に帰った。 それで暫く働いた。 人を騙し追い詰め暴き、真実を引きずりだし、正義を遂行する。国の為に生きて、それだけの日々を彼は愛している。彼の人生で喪ったものは幾つかあり、重要なものもその中にはあった、根底を支え彼を彼たらしめるものがあった、彼の軸と言っても良かった。彼はそれでも、生きていた。人によっては悲愴で哀れな人生だろう、彼が生きて行く理由などどこにもないような、儚げですらある、影が濃ゆく暗がりに歩むような、しかし彼は単純であった、明快であった、過去を思えどそれはそれであった、誰かが思うよりも哀れではなかった、少なくとも何も見いだせずぐだぐだと駄々をこねながら生きる人間よりは遙かマシであった、比べて得る肯定など大したことはなくても、彼は生きることに溢れていたからだ。 彼は生きている男であり、止まらぬ人であり、彼は闇でもあったが、同時に光でもあった。

彼は長い長い手紙を書く。昨日食べたものや最近見つけた気のいい店、お気に入りの肌触りの服の話、道端にあった石の形、掠れて意味が通じなくなった看板、破れたフェンスから顔をのぞかせるランドセルが重たげな子ども、ゆっくりと横断歩道を渡る老人の足の細さ、大声で笑いながらクレープを頬張る女子高生の鞄のキーホルダー、電車のつり革に凭れてむっつりと眉を寄せる男の話、疲れた顔で自転車をこぐ女の話、二人だけで生きているみたいなカップル、氷の解けたアイスミルクティー、日々出来あがっていく建物と、壊されて更地になってゆく買い取り手を探している土地、ずっと落ちたままの帽子、誰かが捨てた弁当の空き箱、今日の空の色。誰かが誰かを殺して謎を生んだ話、血を流しながら搬送された誰か、欲しいものを奪われた誰か、笑顔のまま傷ついている誰か、誇らしげに働く店員の姿、仲間を呼ぶ烏、小石をつつく鳩、どなり声に頭を下げる人間、目の前で乗ろうとしていた電車の扉が閉まった、顔。カっと目を見開いた魚、からっと揚がったコロッケの匂い、季節になって咲いた花で満ちる歩道の甘やかさ、遠くから聞こえてくるごみ収集の音、何を書けばいいか分からなくなって、何でもいいから彼は書いた、ラジオのDJの話も書いてゆく、アーティストと対談して、笑っている。チューニングはエロい、どういう話なんだろう、分からないから書いた、正義とか真実とか信念とか悪とか、大事なものとか、夢とか希望とか絶望とか、悲しみとか怒りとか、憎しみとか興奮とか、幸福と過ち、謝罪と肯定、許しはどこにもなかった。今日懺悔したことを、あの犬は笑うかもしれない。見捨てた野良猫の子どもはもう、見かけなくなった。彼は綺麗にシャツにアイロンをかけた。ラベンダーの水をかける、良い匂いがする。リラックス効果もある。夕飯はコーヒーとハムサンドだった。冷やしたトマトを齧り、デザートにした。最近の果物は甘いから。彼はゆったりと窓の外を眺めた、歓楽街の端でネズミが通りすぎて行った、結構太っていて、大変だなと彼は思う。

手紙に封をして、彼は天井を見詰める。

「――安室さん」

「来るんですか」

「来ちゃいました」

いつかの彼女がぼんやりと立っている。彼が見詰めるごとにくっきりと解像度が上がっていき、まるでこの世に生きているみたいになる。

「止めないで欲しいんですけれども」

「そういうわけにはいかなくて」

彼女は困ったように笑う。 彼の手には拳銃が握られている。

「思い出したんです、私、それを聞いてから」

「愉快な話ですか」

「まあ、そうなのかも」

「まあ、良かったら話してください。一応お茶淹れますから」

「お気づかいどうも、有難うございます」

「いいえ、お客さんではありますから」

彼はベッドから立ち上がって湯を沸かす。ポットを用意し、マグカップが一つだけだ。他に誰も来ないし、使わないから予備がない。

彼は念の為マグカップを洗い、ティッシュで水気を拭う。

「さっきまで、木とか花だったんですけど」

「え?」

「自然と同化してたみたいで」

「妖精?みたいなものですかね」

「どうなんでしょう、でも私が好きな漫画で、壊れた道具を最後に花を活ける器になってから、処分するっていう話があって、人間も多分そう言うことなのかなって」

「分かるような分からないような話ですね」

「そうですね」

「それが思い出した話ですか?」

「いやではなく」

「はい」

「どうも私が生きてた世界では安室さんが先に死んだんですよね」

「―――どういうことですか?」

「多分、恋人同士だったと思うんですけど」

「多分」

「全部はっきり覚えてなくて」

彼女は彼を見詰める。

「ある日、安室さんが死んだ、って聞かされたんです」

「…………死因は?」

「殺人じゃなくて、事故死?だったような」

「十中八九殺されてるんでしょうね」

「そうなんですか?」

「僕は何も話してませんか」

「話してませんね」

「僕が?」

「安室さんは、私には何も話さなかったですよ」

「恋人同士なのに?」

「多分ね」

「多分だとしても、それでも?」

「はい」

「許せたんですか」

「何を?」

「………何も、言わなかったこと」

「だって、何も言わないことと、愛されることは別ですから」

「………そうかな」

「赤ちゃん、何も知らなくても笑うでしょう」

「それは笑いたいから笑ってるわけじゃないでしょう」

「だから、愛を知ってるから、とか、愛したいからって、愛するわけでもないでしょう」

「それは、そうかもしれませんけど」

「まあそこはどうでもいいんですけどね」

「どうでもいいですか」

「――本当もう、安室さんって、ズレてますよね」

「ど、どこが?」

「話、進まないし、あと、沸騰してますよ」

「あ、え、あ、はい」

彼女は肩を竦める。

彼は紅茶のティーバックを取りだしてマグカップにいれて、お湯を注ぐ。透明だったお湯にじんわりと紅茶の色が滲んで行く。

「どうぞ」

「有難うございます」

「僕、死んでどうしたんですか」

「私、耐えきれなかったみたいで」

「と、言うと」

「自殺しちゃったみたい」

「え」

「びっくりですよね」

「本当に?」

「多分ですけど」

「どうしていつも多分なんですか」

「だったような、気が、ってかんじなので」

「うーん、僕の妄想だからかなあ、細部が適当」

「あ、まだその考え方」

「幻覚でしょう、あと、幻聴、脳のまやかし、どうでもいいですけど」

「投げやりだなあ」

「僕も自殺しようとしてるんですけど」

「私の事好きでもない癖に」

「……そんなに、梓さんは僕のこと好きだったんですか」

――壊れて、自殺するほどに。

「どう思います?妄想なんでしょう、これ、全部」

「分からないですよ、梓さんのこと、何も知らないし」

「そうなんですか?」 「梓さんだって何も話してくれなかったし」

「話してたでしょう、色々」

ひたりと目線がある。 常葉の色をしている。

「―――覚えてないんです、消しちゃって」

「ええっ」

「覚えてたくなかったみたいで、何か、駄目なんです、もう」

「いやでもポアロで一緒に働いてたのに」

「そういうことは覚えてるんです、でもそれ以外だとさっぱり」

「そんなに嫌いだったんですか?」

「分からないんですよ、本当、嫌になる」

「はあまあ、私は好きでしたよ、――不意に死んじゃうくらい」

「どういうことですか」

「ここから落ちたら、会えるのかなって。別に落ちなくていいのに、落ちちゃった」

で、どぼん、と言う。

「川?」

「そう、ハイキング途中で」

「大変でしたね」

「ね、一人だからよかったですよ、友達連れてたら可哀想でしたね」

「一人で登ってたんですか」

「気分転換にね」

「気分転換、失敗してるじゃないですか」

「参りましたねえ」

はは、と彼女は笑う。

「今、安室さんもそんな感じでしょう」

「……なのかな」

「死んだから言えますけど、死ななくても良かったですね」

「――僕のこと、好きじゃないから?」

「あっはっはっは」

「笑うほどですか」

「いやいや、どうして不貞腐れてるんです?」

「んーどうしてでしょう……」

わかりますけど、と彼女は言い、マグカップに手を伸ばした。やはり掴めず、すりぬける。何度か彼女は繰り返す。駄目だなあ、とそして笑う。感情が欠落していなかったら、どういう顔をしたんだろうと彼は考える。

「妄想でも幻覚でもいいですけど、多分また会えますよ」

「…………会いたいわけじゃないんです」

「うん」

「申し訳なさがあって」

「何の」

「どうして僕って生きてるんですかね」

「それはよくあるやつなんじゃないですか」

「そうなんですけど、たまにはパっと死んでみてもいいのかなって思って」

「温泉行ったらいいんじゃないですか?」

「僕、思ってる以上に梓さんのこと好きだったみたいで」

「愛が重いですもんね」

「そう、死にたいですね」

「頑張って」

「それ禁止ワードですよ」

「知ってますけど、それしか言えないでしょう」

「そっちの殺された僕」

「うん」

「喜んでたと思いますよ、梓さんが自殺して」

あきれ果てたように彼女が彼を見る。

彼は少し居た堪れなくなってベッドに腰掛ける。

「というのは冗談ですけど」

「嘘でしょう」

「嘘ですけど」

「私は嫌です」

「死ぬのですか」

「幸せになって欲しいですね」

「はー……そんなありきたりなこと言われても」

「いいじゃないですか、ありきたり。それしかないですよ」

「そうかな」 「とりあえず今はいいでしょ」

「明日からは?」

「まあ、頑張ってください、としか」

「どうして肝心なところで適当なんですか」

「安室さん、生きるの好きでしょ」

「そこに好き嫌いとか発生します?」

「うん」

彼は深いため息を吐く。

「僕の妄想、酷くないですか?」

「まあねえ。じゃあこうしましょう」

「はい?」

「花くださいよ」

「献花?」

「かな、その時に綺麗だと思った花を私にください」

「―――思ったんですけど」

「はい」

「こっちの梓さんは?」

「私じゃないから分からないです」

「よその女に花を貢ぐわけですか」

「好きでしょ、安室さん、ひねくれてるから」

「いや、…………」

彼は首裏を摩った。

「好きですけど」

「じゃ、それで」

彼女が良かった良かったと笑う。それでいいのかなあと彼は首を傾げて、 「というか」 と、言ったところで既に彼女の姿は無かった。

脳のしくじりはどこまでもしくじりだ。

彼は立ちあがって拳銃を引き出しに仕舞いこみ、銭湯に向かった。大きい湯船に浸かって昔懐かしいままのタイルで出来た富士山の姿を眺めて、彼女が死んだとしたらどこの山だろうかと考える。湯あがりにビール一杯飲みほして椅子に座りこんで扇風機の風に当たる。部屋に帰って拳銃を取り出し、米神に銃口を押しつけて引き金を引いた。空ぶった音がして、中を見ると不発だった。

彼は深く息を吐きだして、目を瞑る。

水に深く潜り空を見上げる夢を見た。

眩さに彼の眼は潰れたが気にはならなかった、そのまま深く水中の底に落ちて行き、彼は懐かしい顔ぶれに出会い、ゆっくりと浮上した。

窓の外を見ると、少し開けられたラブホの窓から喘ぎ声が響いていて、彼は少し笑った。

さあ、花を買いに行こう。

畳む